寫稿

投稿

寫稿

投稿

近日,大連化物所分子反應動力學國家重點實驗室團簇光譜與動力學研究組(2506組)江凌研究員、李剛副研究員實驗團隊聯合該室樊紅軍研究員和鄭州大學鄭修成教授理論團隊,采用自主研制的基于大連相干光源的中性團簇紅外光譜實驗裝置,利用中性金屬氫氧化物實現了高反應活性氫自由基的捕捉。

作為質量最輕的原子,氫自由基是催化、大氣新粒子形成、星際氫氣產生等諸多過程的關鍵中間體。氫自由基由于具有反應活性高、存活壽命短等特征,對其捕捉具有挑戰。目前,離子型氫自由基加合物由于帶有電荷,易于探測和質量選擇,研究最為廣泛。然而,中性氫自由基加合物由于缺乏電荷,難于探測和質量選擇等,對其實驗研究非常困難。因此,實現中性氫自由基加合物的制備與表征是科研人員長期以來的夢想。

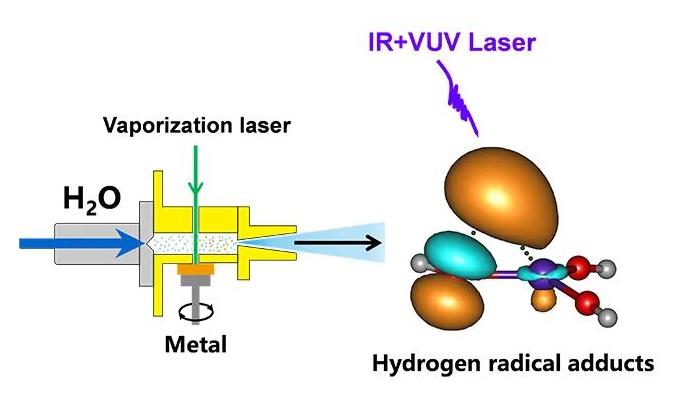

針對上述挑戰,江凌和李剛團隊發展了高通量的激光濺射團簇源,利用基于大連相干光源的紅外—極紫外(IR-VUV)雙共振紅外光譜實驗方法(The Journal of Physical Chemistry Letters,2020),研究了第三族金屬原子與水的反應過程。團隊采用激光濺射和超聲分子束冷卻技術,制備了中性MO3H4(M=Sc,Y,La)復合物;將紅外激光振動激發與193 nm極紫外激光電離相結合,測定了它們的紅外光譜。樊紅軍和鄭修成等采用高精度的量子化學理論方法,計算了這些產物的各種穩定結構和紅外光譜,理論和實驗結果高度吻合。研究表明,這些產物均為氫自由基加合物H·M(OH)3,其中一個氫原子與相鄰的氧原子和金屬原子同時形成了弱相互作用的化學鍵,該氫原子的電子自旋密度為0.76,顯示其擁有自由基的特征。團隊提出了形成該氫自由基加合物H·M(OH)3應該具備的先決條件,即需要在具有軟氦氣膨脹的激光濺射團簇生長通道中進行有效碰撞,以實現碎片的結合反應生成H·M(OH)3。該研究工作發現了具有高活性的中性金屬氫自由基加合物,為制備具有特殊物理化學性質的物種提供了新策略。

相關研究成果以“Capturing Hydrogen Radicals by Neutral Metal Hydroxides”為題,于近日發表在《物理化學快報》(The Journal of Physical Chemistry Letters)上。該工作的第一作者是大連化物所2506組與鄭州大學聯合培養碩士研究生江帥。該工作得到國家科技部科技創新2030重大項目、國家自然科學基金、大連化物所大連相干光源專項基金等項目的資助。(文/圖江帥)