寫稿

投稿

寫稿

投稿

近日,Nature Nanotechnology上發表了一篇題為“Graphene-nanopocket-encaged PtCo nanocatalysts for highly durable fuel cell operation under demanding ultralow-Pt-loading conditions”的研究成果。該工作主要由北京理工大學趙紫鵬教授、加州大學洛杉磯分校(UCLA)黃昱教授等研究人員共同完成。

該成果報道了一種由石墨烯納米袋保護的PtCo納米催化劑并應用于質子交換膜燃料電池作為陰極催化劑,由此實現在極具挑戰性的超低鉑載量條件下燃料電池功率密度及耐久性同時達到國際先進水平,預期應用此報道催化劑可將燃料電池汽車所需鉑族金屬(PGM)量降至與內燃機汽車尾氣處理所需相當的水平,這意味著大幅降低燃料電池所需鉑族金屬量,在規模化生產時顯著降低成本,并使其大規模應用不再受限于鉑族金屬極有限的儲量與產量,為進一步推進燃料電池大規模應用鋪墊了道路。本文所報道的工作將是質子交換膜燃料電池大規模推廣的關鍵一步,為該領域重要突破。

質子交換膜燃料電池(PEMFCs)作為可替代內燃機的綠色動力裝置理論上可不依賴含碳化石能源,因此PEMFCs的發展與應用對實現國家“碳達峰”“碳中和”的發展目標有重大的意義。對于目前商用的PEMFCs來說,鉑族金屬是不可替代的催化劑材料,尤其是用來加速陰極緩慢的氧還原反應(ORR)。鉑族金屬同樣被內燃機汽車所需要并用于尾氣催化處理。目前汽車工業需求占全球近一半的鉑族金屬產量,而目前燃料電池汽車所需的鉑族金屬5-10倍于內燃機汽車,以目前的燃料電池鉑族金屬需求量,燃料電池汽車替代內燃機汽車勢必導致鉑族金屬供不應求,而由于全球鉑族金屬的儲量與產量皆極其有限,這對燃料電池的規模化應用是極大的阻礙。此外,依據美國能源部估算,燃料電池規模化生產后鉑族金屬將是主要的成本(占總成本約40%)。因此,在不影響性能的情況下減少商用燃料電池的鉑族金屬用量對燃料電池的規模化應用至關重要,也有助于早日實現“碳中和”發展目標。然而在此前的應用場景中,鉑族金屬負載量的降低往往帶來燃料電池裝置性能的犧牲以及穩定性差的問題,這促使全球范圍的科研工作者競相開發催化活性更高同時也更穩定的催化劑,以實現將燃料電池汽車鉑族金屬需求量降至內燃機汽車水平。

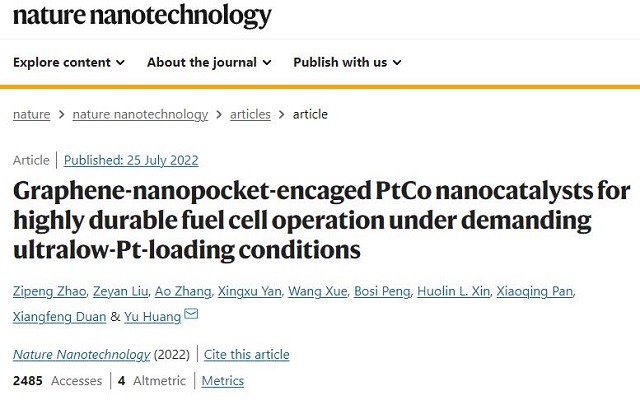

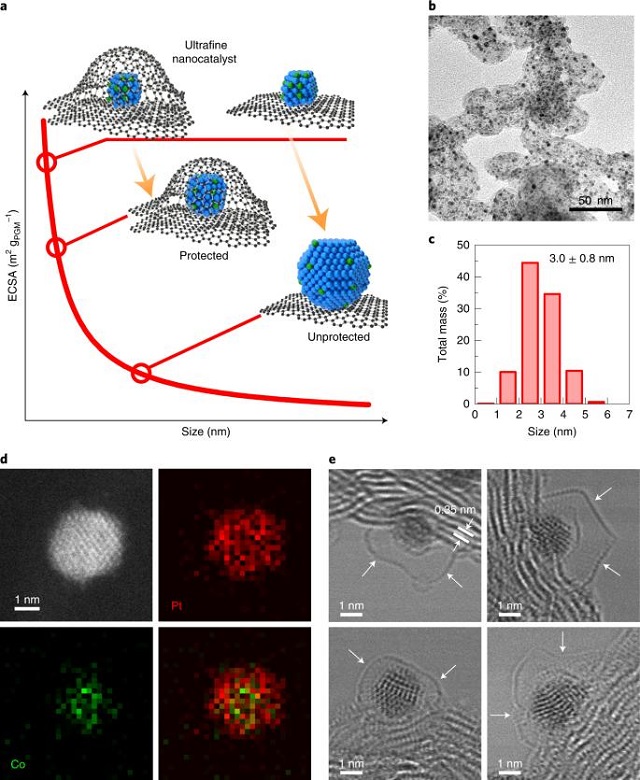

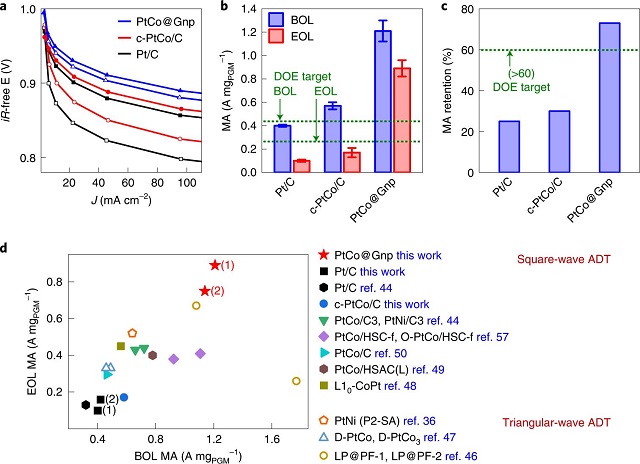

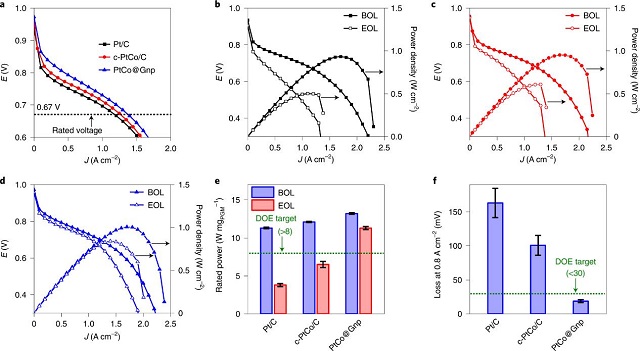

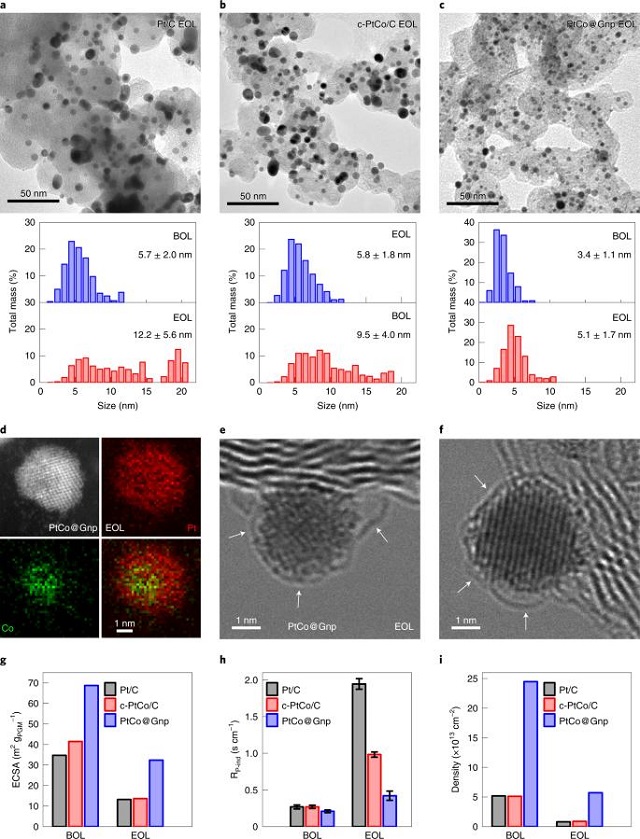

作者設計和合成了一種由石墨烯納米口袋保護的超細小PtCo納米催化劑(圖1)。通過這種設計,將超細小的納米催化劑保護在石墨烯納米口袋中在確保電化學活性的同時,還可以限制催化劑的聚集,并且緩解了催化劑的氧化溶解、Ostwald熟化過程。即使在十分苛刻的超低PGM負載的情況下,這種特殊的結構依舊可以確保優異的活性及卓越的穩定性。應用所得催化劑于燃料電池膜電極(MEA),作為陰極催化劑的綜合性能為兼顧質量活性與穩定性的最好催化劑之一(圖2)。應用PtCo@Gnp的膜電極的質量歸一化額定功率可達13.2 W?mgPGM-1,并且耐久性達到國際先進水平(圖3),有望將一輛90 kW燃料電池汽車所需的鉑族金屬大幅降低至6.8克左右,接近內燃機汽車所需的鉑族金屬用量水平。對比商業Pt/C及c-PtCo/C催化劑,PtCo@Gnp優異的穩定性主要源于其對納米催化劑顆粒尺寸的保持(圖4)。

圖1. 保護性納米口袋設計示意圖和PtCo@Gnp表征。

圖2. Pt/C,c-PtCo/C和PtCo@Gnp催化劑的MEA性能和文獻中具有代表性的催化劑對比。

圖3. 氫氣/空氣環境下測試的超低PGM負載量(陰極和陽極總量為0.07 mgPGM cm-2)下的MEA極化曲線。

圖4 加速老化測試后催化劑表征,粒徑分布分析和相應的MEA測試結果。