寫稿

投稿

寫稿

投稿

在國家自然科學基金項目(批準號:51532001、U1910208)等資助下,北京航空航天大學郭林教授和劉利民教授研究團隊在單層非晶氫氧化鎳儲能方面取得進展。相關工作以“氫氧化鎳納米片中實現雙電子轉移儲能(Realizing Two-Electron Transfer in Ni(OH)2 Nanosheets for Energy Storage)”為題,于2022年5月2日在《美國化學會志》 (Journal of the American Chemical Society)雜志在線發表。

在儲能過程中,電極材料的理論容量由每個氧化還原中心的平均轉移電子數決定。多電子轉移過程的熱力學和動力學更為復雜,在常規結構中難以實現。如何通過結構調控,實現特定材料在儲能過程中的多電子轉移,使其總容量倍增是一個挑戰。

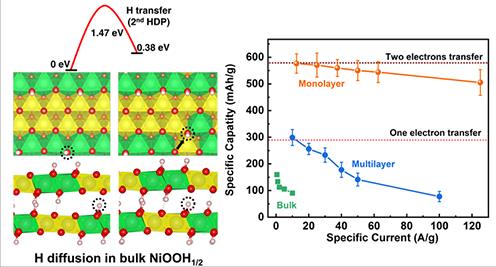

過渡金屬氧化物和氫氧化物由于具有高理論容量、寬電壓范圍和良好的電化學穩定性,是典型的重要儲能材料之一。以氫氧化鎳為例,其儲能依賴于氫原子吸脫附過程中的電子轉移。雖然氫氧化鎳材料在電催化過程中的原子結構演化和電子轉移已經在理論和實驗上得到了廣泛的探索,然而其在能量存儲方面的性能還未達到雙電子轉移的理論極限。相比于傳統的多層氫氧化鎳材料在儲能過程中的單電子轉移,團隊報道了在單層氫氧化鎳納米片儲能過程中發現的雙電子轉移。第一性原理計算表明,在多層氫氧化物材料中容易發生Ni2+轉變為Ni3+的第一步脫氫過程,但隨后到Ni4+的第二步脫氫卻受到層間氫鍵和由Ni3+離子中心八面體姜泰勒效應(Jahn-Teller)畸變引起的域結構的強烈阻礙。在單分子層中由于所有的氫原子都暴露在表面,它容易脫附所有的氫原子而實現雙電子轉移。儲能實驗結果表明,制備的單層氫氧化鎳可以實現兩個電子轉移,使大部分的Ni離子在充電過程中轉化為Ni4+,展示出576 mAh/g的氧化還原容量,近乎單電子過程理論容量的兩倍(圖)。

該項研究工作揭示了單層氫氧化物材料一種新的氧化還原反應機制,并為調控相關儲能材料的電子轉移數以成倍增加容量提供了新的策略和借鑒。