寫稿

投稿

寫稿

投稿

近日,安徽工業大學氫能源材料與技術團隊在國際權威期刊《Inorganic Chemistry Frontiers》《Journal of Colloid and Interface Science》《Small》發表電解水制氫系列研究成果。《Inorganic Chemistry Frontiers》和《Journal of Colloid and Interface Science》均為化學領域一區TOP期刊,2023最新IF分別為7.0和9.9。《Small》是納米材料領域一區Top期刊,2023最新IF為13.3。以上研究工作得到國家自然科學基金、安徽省高校優秀科研創新團隊、安徽省重點研發計劃和安徽省自然科學基金等項目的支持。

氫能作為新一代清潔能源,電解水制氫是一種綠色且高效的方法。析氧反應(OER)作為電化學水分解過程中重要的半反應,其緩慢的動力學過程制約了產氫的效率。因此,開發高活性、低成本的析氧電催化劑對于實現電解水制氫的大規模應用具有重要的意義。非貴金屬基析氧電催化劑因其儲量豐富和催化活性較高受到廣泛關注。團隊在非貴金屬基電解水催化劑的結構調控、性能優化和機理研究方面開展了系列研究工作。

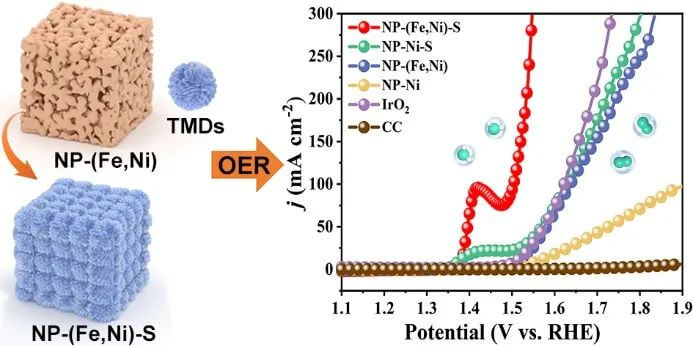

團隊發現將多孔FeNi合金(NP-(Fe,Ni))進行硫化可構筑具有獨特多孔結構和高電化學活性面積的NiS/Ni3S2/Fe3O4(NP-(Fe,Ni)-S) 析氧電催化劑,其多重界面異質結構有效改善了催化劑的電子結構并降低了OER反應中間體吸附能,所制備的NP-(Fe,Ni)-S納米結構具有優異的OER性能,達到100mA cm-2的電流密度僅需274mV的過電位。相關工作發表在《Inorganic Chemistry Frontiers》,安徽工業大學2021級碩士生李鋮成為論文第一作者,材料科學與工程學院柳東明教授為論文通訊作者。

(NiP-(Fe,Ni)-S的合成示意圖及其電催化析氧性能)

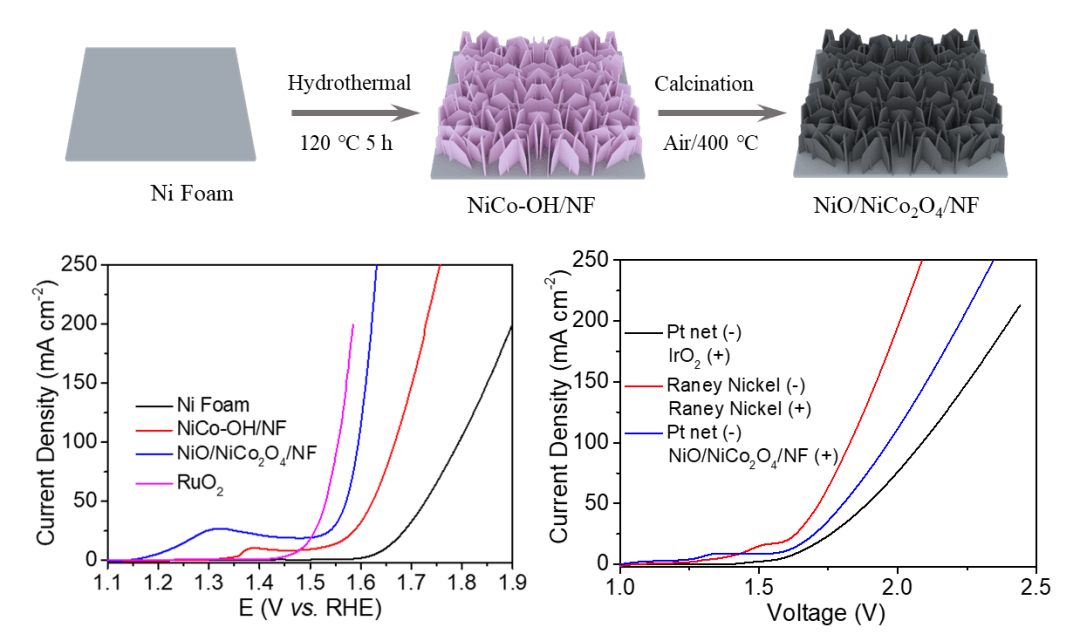

團隊采用水熱結合熱處理的方法構筑了具有異質結構的NiO/NiCo2O4電催化劑,構筑的異質界面優化了催化劑的電子結構,降低了氧析出過程中反應中間體的自由能,使得催化劑顯示出更低的過電位。在1.0 M KOH電解液中,達到50 mA cm-2的電流密度,NiO/NiCo2O4所需的過電位僅為336 mV。相關工作發表在《Journal of Colloid and Interface Science》,劉國強博士為論文第一作者,柳東明教授為論文通訊作者。

(NiO/NiCo2O4合成路線及其電催化析氧性能和全解水性能)

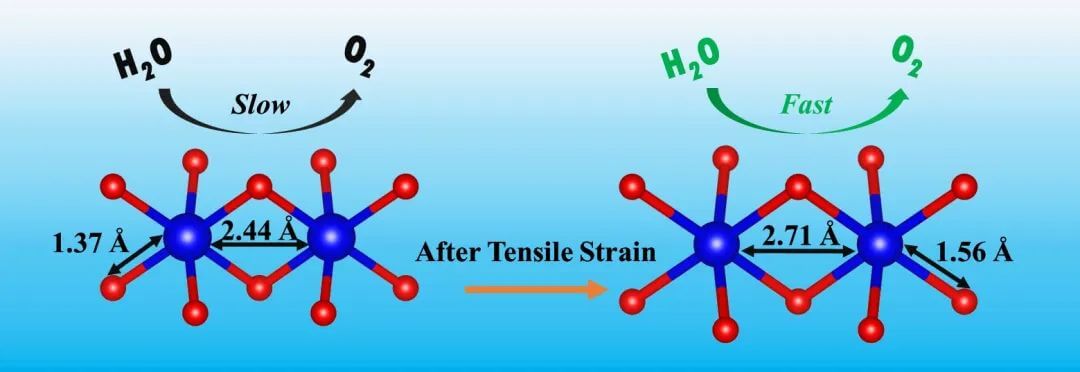

團隊采用金屬錳替代磷酸鈷中部分鈷,顯著增強了磷酸鈷的電催化OER性能。擴展邊X射線精細結構(EXAFS)和原位Raman實驗表征發現,錳元素的引入可使得磷酸鈷晶格發生拉伸應變,有利于*OH的吸附以及催化劑表面快速重構為高催化活性的羥基氧化鈷,從而提升了電催化OER性能。相關工作發表在《Journal of Colloid and Interface Science》,2021級碩士生徐欣玥為論文第一作者,陳翔博士、柳東明教授和南京郵電大學朱先軍副教授為論文共同通訊作者。

(Mn摻雜對Co-Co/O晶格結構和催化性能的影響)

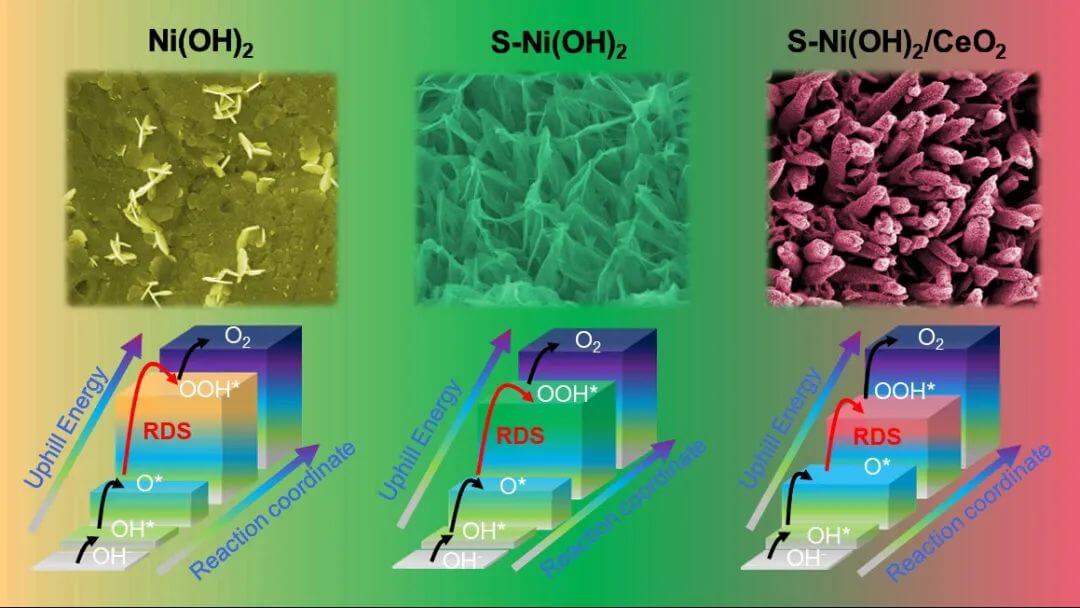

團隊利用簡單的一步水熱法成功合成了一種硫摻雜氫氧化鎳與二氧化鈰復合(S-Ni(OH)2/CeO2)的納米棒陣列結構。研究發現硫元素的摻雜和二氧化鈰的復合可有效改善氫氧化鎳形貌和電子結構,并顯著優化其OER中間體的吸附能,進而大幅提升氫氧化鎳的電催化OER性能,在10mA cm-2電流密度下,S-Ni(OH)2/CeO2僅需196mV的過電位。相關工作發表在《Small》,陳翔博士為論文第一作者,柳東明教授和新加坡國立大學陳偉教授為論文共同通訊作者。

(S摻雜與CeO2界面對Ni(OH)2形貌結構和反應中間體吸附能的影響)