寫稿

投稿

寫稿

投稿

氫啟未來網獲悉,安徽工程大學化學學科“綠氫制取與轉化”團隊取得重要突破。該研究成果已由《Science Bulletin》在線發表。據悉,這一工作由團隊帶頭人蒯龍提出并牽頭完成,安徽工程大學為第一完成單位,合作單位包括中國科學技術大學、安徽大學和合肥國家綜合性科學中心。研究得到了國家自然科學基金等經費支持。

氫能作為我國能源結構優化的重要組成部分,其制氫過程是上游環節,同時也是光伏產業下游的重要分支。安徽工程大學化學學科團隊采用一種創新的合成方法,成功制備出具有實用價值的新型銥基制氫催化劑。實驗結果顯示,該催化劑在大電流條件下的性能與進口商業催化劑相當,機制研究表明,空心多孔結構顯著提升了催化層的傳質能力,從而增強了活性。這一研究成果不僅為高性能制氫設備的研制提供了機遇,也為高效催化劑的理性設計指明了方向。

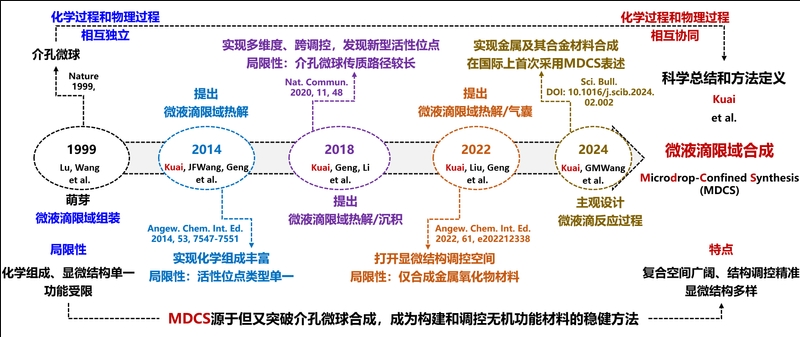

氫能是我國能源結構優化的重要組成部分,制氫是氫能產業的上游,同時是光伏產業下游的重要分支。安徽工程大學化學學科“綠氫制取與轉化”團隊采用一種新型合成方法獲得了具有使用價值的新型結構銥基制氫催化劑。器件結果顯示其大電流性能不亞于進口商業催化劑,機制研究表明活性提升的核心原因是空心多孔結構顯著促進了催化層傳質能力。有關結論不僅為高性能制氫設備的研制提供機遇,還為高效催化劑的理性設計指明方向。更重要的是,他們在國際同行中率先提出用“微液滴限域合成”(Microdrop-Confined Synthesis,MDCS)定義該類合成方法。至此,經過10余年持續研究和多方協作,創建了一類“復合空間廣闊、結構調控精準、顯微形態多樣”的無機材料新型合成方法體系(代表性論文:Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 7547; Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 14977; Nat. Commun. 2020, 11, 48; Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202212338; Sci. Bull. 2024, 69, NO. 2585)。“MDCS”定義得到國際同行認同,目前該團隊正在共同組織撰寫總結性論文。

據悉,《Science Bulletin》創刊于1950年,由中國科學院和國家自然科學基金委共同主辦,同《National Science Review》(國家科學評論)被定位為我國自然科學綜合類旗艦刊物。安徽工程大學“綠氫制取與轉化”重點實驗室于2023年8月成立,該團隊針對氫能產業鏈中制、儲、用等三個核心環節的化學過程,潛心研制具有自主知識產權、具有競爭力的催化劑和器件。