寫稿

投稿

寫稿

投稿

伴隨著“雙碳”戰略的實施及氫能產業發展中長期規劃的發布,我國氫能產業發展已駛入“快車道”,以燃料電池汽車為代表的交通領域則成為重要突破口。

在交通運輸領域,氫氣可以顯著減少卡車、公共汽車、飛機和船舶排放的溫室氣體,以改善空氣質量。

根據IEA和中國氫能聯盟的數據分析,到2060年,交通運輸業對于氫能需求量的增長貢獻最大。

突破口,商用車已然先行一步!

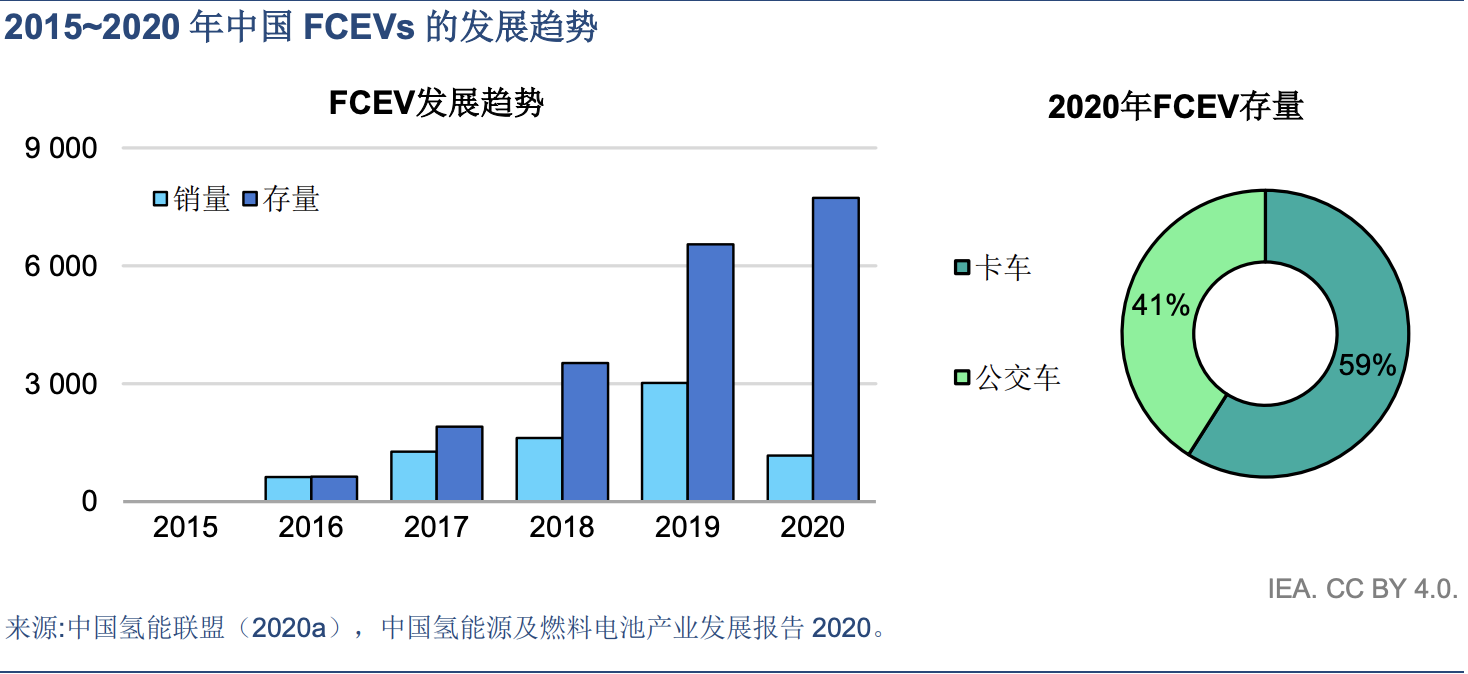

長期以來,我國都大力支持燃料電池汽車的發展,直到2016年燃料電池汽車的保有量才開始明顯增長,并在2019年達到歷史最大增幅。

國內對氫燃料電池汽車在交通領域中的定位也達成了一定共識,認為燃料電池更適用于中長途運輸的中重載商用汽車,因此從商用車領域率先推廣氫燃料電池汽車是一個很好的切入點。根據中國氫能聯盟的數據顯示,截止2020年底,中國已經部署了超過7700輛燃料電池汽車,主要是公交車和卡車。

中國科學院院士、清華大學車輛與運載學院教授歐陽明高也曾表示,從價值鏈的角度,氫能尤其是綠氫目前主要是具有戰略價值,需要尋求的是商業價值。要通過在技術線上的突破,即綠氫制取和燃料電池兩個方面,盡快實現商業價值,目前商用車領域是很好的突破口。

北京特億陽光新能源總裁祁海珅也曾表示,氫能動力車可以規避純電動車的續航里程短、充電時間長、能量密度偏低等短板,給氫燃料電池商用車,尤其是氫燃料重型卡車提供了絕佳的應用場景,而重卡領域的工作條件和狀況也更適合氫燃料電池系統。

雖然氫能與商用車很‘配’,但是氫能在交通領域的實際應用情況將取決于諸多因素,比如汽車的整體銷售趨勢、氫燃料電池汽車銷售價格以及與電動汽車價格的對比、加氫基礎設施建設、氫燃料生產成本以及配套支持政策。

據了解,燃料電池汽車的銷售情況受限于現階段燃料電池(約800美元/千瓦)和儲氫瓶(約120美元/千瓦)的高成本,導致燃料電池卡車的價格比同類型汽油或者柴油卡車高3-4倍。

隨著生產規模化、技術工藝進步,燃料電池和儲氫瓶等設備的成本有望在未來得到下降。

其中儲氫瓶的成本降幅略低,主要是由于原材料成本在總成本中占比較高,因此中國氫能聯盟判斷,燃料電池汽車成本的降低有利于保有量的提升,將從2020年的不到1萬輛增至2060年的7200多萬輛,其中客運燃料電池汽車占總數的85%以上。

另一個關鍵的成本因素則是燃料價格。對于使用汽柴油等傳統燃料的重型和中型卡車,燃料費用約占總成本的60-70%。根據中國氫能聯盟的數據,目前氫氣生產并配送到加氫站的成本約為7美元/kg H2,即超過50元/kg H2(不包含加氫站成本)。

如果氫能行業實現規模化發展,氫能供應鏈總成本可能會迅速下降。

產業協同效應,航運航空緊隨其后

在航運方面,內陸和沿海運輸可以通過動力電池或氫燃料電池技術實現運輸行業的脫碳,但長途遠洋船舶可能還需要生物燃料、氫或零碳氨等其他替代燃料。

此前,國際海事組織發布過碳減排目標,到2030年,全球海運領域二氧化碳排放平均排放量與2008年相比至少降低40%。我國船舶工業是支柱產業,是碳排放較大的領域,推動綠色燃料船舶的發展較為緊迫。

2022年是國內氫能船舶起跑之年,突破了“喊口號”的狀態,從標準法規發展方面,初步形成了體系性的標準。今年國內氫能船舶示范項目也有新進展,例如今年5月份,國內首艘氫燃料電池動力工作船“三峽氫舟1號”進入建造階段,近期也爆出成功合攏的消息。

從技術與安全標準方面考慮,氫能船舶的市場發展時機已經合適,氫啟未來網認為現階段可以先從公共示范船、游輪游艇等成本較低的場景入局。

在航空領域方面,據統計報告顯示,從2013年到2019年,全球民航運輸業碳排放量已超過國際民航組織預測值的70%,航空業脫碳對“雙碳”發展至關重要。

有報告指出將越來越需要依靠生物燃料、氫氣和CO2的合成煤油來實現脫碳,直接電氣化和燃料電池是中短途飛機的潛在脫碳技術選擇。研究表明,直接使用氫燃料可以將飛機排放氣體對氣候的影響降低50%-75%,使用氫燃料電池對氣候的影響可以提高75%-90%。

中國氫能聯盟預測,2060年航空領域的氫氣消費量將達到200萬噸,約占航空能源需求的5%,展現出了一定的需求潛力。

目前全球已有多種氫能飛機型號處于研制和試驗階段,例如位于德國的H2FLY宣布將液態氫儲存系統整合到HY4飛機上、Zeroavia聯手德事隆航空助力氫電飛行等等案例,都已表明國際上正逐步利用液氫替代商用航天飛機的主要燃料。國內也開始采用液氫,但是還未在民用領域實現大規模推廣。

氫能在商用車應用已經先行一步,其底層共性技術與航運航空氫能動力技術可實現互通、互用。我國可利用在新能源汽車等產業形成的相關技術基礎,加快氫能航運航空動力技術發展。