寫稿

投稿

寫稿

投稿

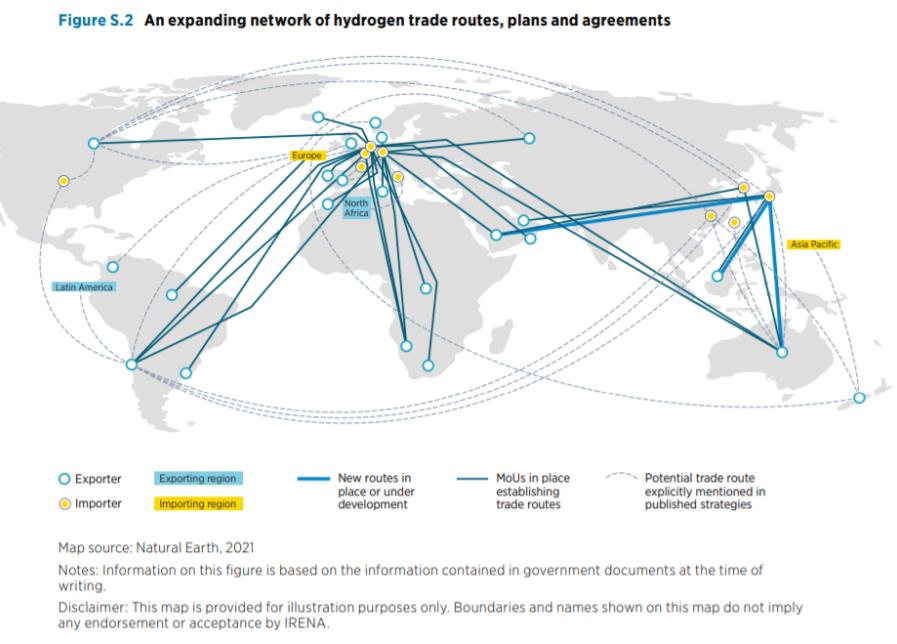

國際可再生能源機構(IRENA)表示,全球氫能經濟的快速增長可以引發重大的地緣經濟和地緣政治變化,給全球貿易和雙邊能源關系帶來變量。今天,30多個國家和地區正計劃開展積極的商業活動,表明跨境氫貿易的顯著增長。

該機構估計,到2050年,超過30%的氫預計將進行跨境交易,這將高于目前的天然氣。根據其最新的分析《能源轉型的地緣政治學:氫因素》,隨著傳統石油天然氣貿易的衰落,氫將改變能源貿易的地理格局,區域化能源關系,新的地緣政治影響中心將出現在氫生產和使用的基礎上。

智利、摩洛哥、納米比亞等凈能源進口國正在成為綠色氫出口國,而澳大利亞、阿曼、沙特阿拉伯、阿聯酋等化石燃料出口國正在越來越多地考慮使用清潔氫能來實現經濟多樣化。例如,一些期望成為進口國的國家,如日本和德國,已經開始了氫外交布局。

國際可再生能源機構指出,“隨著更多的參與者和新的凈進口國和出口國登上世界能源舞臺,與石油和天然氣的地緣政治影響相比,氫貿易武器化和卡特爾化的概率更小。”然而,與石油和天然氣相比,氫業務的競爭將更加激烈,利潤將更低。

據國際可再生能源機構介紹,在氣候行動緊迫性和各國對凈零排放承諾的推動下,到2050年,氫能將覆蓋全球能源消耗的12%。國際可再生能源機構總干事Francesco La Camera表示:“氫能顯然利用了可再生能源革命的東風,綠氫正在成為改變游戲規則的因素——在不影響工業增長和社會發展的情況下實現氣候中性。但氫不是一種新型石油。而且,過渡不是燃料的替代品,而是一個新的體系,在政治、技術、環境和經濟上都會帶來顛覆。”

從供需比來看,氫生產的技術潛力遠遠超過了全球需求估計。因此,實現非洲、美洲、中東和大洋洲的潛力可以限制出口集中的風險,但許多國家將需要大規模的技術轉讓、基礎設施和投資。

報告認為,21世紀20年代將展開一場技術領先競爭,因為隨著技術知識的積累和所需基礎設施的擴大,成本可能會急劇下降,但預計需求將在21世紀30年代中期起飛。據IRENA稱,那時綠氫將在全球范圍內與化石燃料氫競爭,甚至在中國、巴西、印度等國家提前發生。在2021年天然氣價格飆升期間,綠氫的價格歐洲已經可以承擔了。

此外,電解槽、燃料電池等設備的制造可能會在未來幾年推動業務。事實上,預計到本世紀中葉,電解槽和燃料電池的市場潛力將分別為500-600億美元和210-250億美元。IRENA指出,中國、日本和歐洲在生產方面取得了領先地位,但創新和新興技術將進一步塑造當前的制造模式。

往期精選回顧: