寫稿

投稿

寫稿

投稿

在陽光或一縷LED紫外光的照射下,在玻璃燒杯中加入一點白色粉末,無需加熱或其他能量,燒杯里的水可以源源不斷地產生氫氣,這令人驚訝。

經過數百個小時的實驗,這種白色粉末并沒有衰減。在云南大學材料與能源學院實驗室,你可以看到此等“美事”。

在碳達峰、碳中和的背景下,清潔氫能已成為未來能源的重要方向。高效、低成本,特別是光解水制氫,是人們夢寐以求的發展目標。2022年1月10日,國際著名期刊《自然·通訊》發表了云南大學柳清菊教授團隊與倫敦大學唐軍旺教授團隊、華東師范大學黃榮教授團隊合作的重要研究成果——用單原子銅錨定二氧化鈦,成功制備新型光催化劑,分解水制氫量子效率高達56%,被審稿人稱為世界紀錄。

這意味著水變氫有了一條實用的新路徑。

創新制氫提供了新的催化材料和新的方法。

氫能是一種清潔無污染的可再生能源,燃燒值高,可達到每公斤140兆焦耳,來源豐富,燃燒產品無二次污染,有望取代石油和天然氣,因此受到世界廣泛關注。如果能夠大規模實際應用,將為碳達峰、碳中和目標的順利實現做出實質性貢獻。

眾所周知,一個水分子中有兩個氫原子和一個氧原子。氫原子是氫氣的重要來源。

“目前,制氫的主要方法是化石能源制氫和電解水制氫,但這兩種方法都需要消耗傳統的能源。”云南大學柳清菊教授表示,化石燃料制氫和二氧化碳排放量大,每1公斤氫將產生約10公斤二氧化碳;電解水制氫也存在能耗和成本問題。“在當今日益嚴重的環境和能源問題中,開發清潔、可持續、低成本的制氫技術,促進氫能的發展尤為迫切和重要。”柳清菊表示,利用光催化技術和太陽能驅動水分解制氫是一種非常有前途的新方法。

自1972年以來,前人發現二氧化鈦半導體具有光催化性能以來,光解水制氫一直受到學術界和工業界的共同關注和重視。在能量大于或等于半導體禁帶寬度的光照射下,光催化材料價帶中的電子吸收入射光子的能量躍遷為導帶,形成光生電子-空穴對。空穴和電子遷移到材料表面,與表面吸附的水分子發生氧化還原反應,即電子和水的還原反應產生氫氣,空穴氧化水產生氧氣。

然而,由于電子帶負電,空穴帶正電,光催化材料中光照所產生的電子-空穴容易復合,導致產氫量子效率低下,嚴重阻礙了光解水制氫的發展。因此,如何防止電子-空穴復合,提高光催化制氫效率,已成為國際光催化研究領域的重大挑戰之一,也是制約光催化制氫技術實用性的瓶頸。

為此,國際上材料、化學、能源等領域的大量研究人員被吸引從事這種新方法和新技術的研發,其中光催化材料是核心。新材料的活性、穩定性和成本是決定光催化技術能否實際應用的關鍵。

為了解決瓶頸問題,研究團隊另辟蹊徑。為光催化制氫技術插上輕盈有力的翅膀,也成為柳清菊團隊十多年的目標。

創新理念,新型光催化材料設計制備突破瓶頸。

金屬單原子催化劑是近年來發展迅速的新型催化劑。

與傳統的金屬催化劑相比,金屬單原子催化劑中的原子以單一的形式負載在載體上,可以充分參與催化反應,最大限度地提高反應活性中心,利用效率接近100%,理論上可以提高催化活性,降低成本。但由于單原子具有極高的表面能,在合成和催化反應過程中容易團聚、穩定性差、使用壽命短、制備成本高,阻礙了其實際應用。

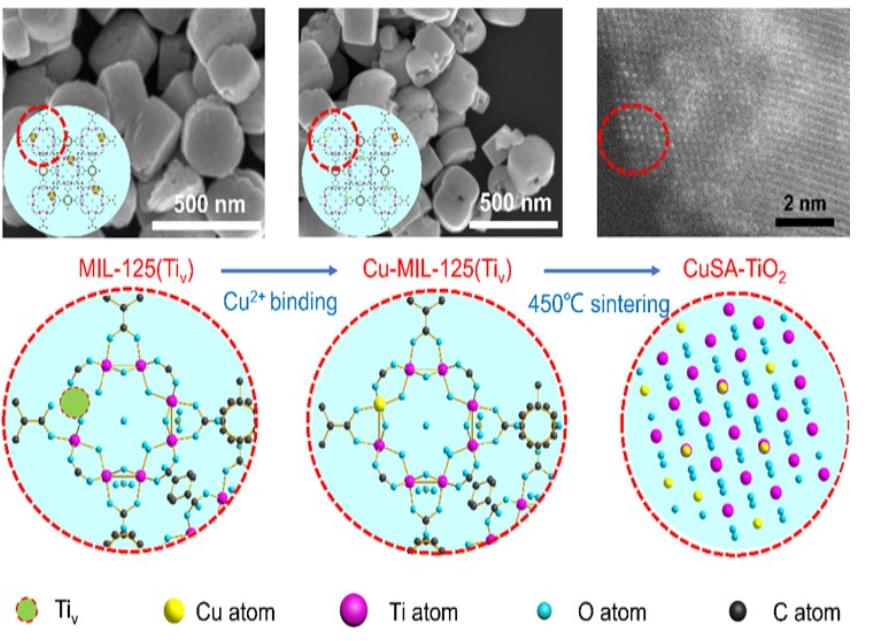

“具有光催化作用的二氧化鈦是鈦和氧規則排列的晶體。通過獨特的合成工藝,我們在其中生成了大量的鈦空位。”柳清菊向記者解釋說,有了這些鈦空位,可以請銅離子來幫忙“補位”。

“研究的核心是通過鈦基有機框架材料MIL-125中鈦空位的設計和可控合成,開發出比表面積大、鈦空位豐富的二氧化鈦納米材料,錨定過渡金屬銅單原子作為載體,使銅和二氧化鈦形成牢固的‘銅-氧-鈦’鍵。”柳清菊介紹,在光催化制氫反應過程中,一價陽離子銅和二價陽離子銅的可逆變化極大地促進了光生電子-空穴的分離和傳輸,大大提高了光生電子的利用率,突破了產氫量子的效率,達到56%。這一突破得到了歐洲科學院院士、倫敦大學光催化與材料化學終身教授唐軍旺團隊的驗證。

柳清菊教授向記者透露,論文發表過程中還有一個小插曲,“提交后送審,一些評估專家認為我們的量子效率如此之高,令人難以置信。然后我們提供了原始的檢測數據和氫生產的真實視頻,以消除評審人的疑慮。”

成本大幅下降,大規模光催化制氫不是夢。

氫能是未來有望取代石油和天然氣的清潔能源,應用廣泛。

國際氫能委員會預測,氫能將在氫燃料電池汽車等交通領域貢獻28.6%、化工原料24.7%、工業能源20.8%,建筑14.3%、發電11.7%。

碳達峰、碳中和戰略也是促進氫能發展的主要驅動力。隨著技術的突破和大規模應用,整個氫能產業鏈將迎來發展時期,特別是隨著氫燃料電池汽車的普及,氫能消耗將以驚人的速度增長。預計到2030年,在政府政策的支持下,中國將成為世界上最大的氫燃料電池市場。

光催化分解水制氫利用光和水。二氧化鈦基光催化具有物理化學性能穩定、無毒、無二次污染的優點,生物相容性好。光催化分解水反應獲得的氫被公認為高效、清潔、可持續的可再生能源。因此,光催化分解水制氫無疑是一個環保的能量轉化過程。

新開發的二氧化鈦基光催化材料制備方法簡單,成本低,與傳統方法相比優勢明顯。通常含有貴金屬的催化劑催化活性高,但相應的成本也很高。“在新材料中,我們使用的是‘賤金屬’銅,儲量大、價格低、容易獲得,這是降低成本的第一個方面。”柳清菊介紹說,此外,原催化材料中單個金屬原子活性大,容易形成團簇,降低活性。R&D團隊將銅原子牢固錨定在易于獲得的底物鈦空位上,不易團聚。這個問題創新解決,穩定時間長。在常溫常濕條件下,樣品放置380天,仍具有與新制備樣品相當的產氫性能,進一步降低了產氫成本;此外,新型光催化材料制備工藝簡單,沒有昂貴的設備,使光催化制氫更加“親民”。

近年來,柳清菊團隊在實驗室進行了大量的基礎研究,包括材料設計、合成工藝、機理研究、性能優化等,并獲得了穩定的高性能光解水制氫光催化材料實驗室制備工藝,正準備開展放大工藝研發,為后續產業化奠定基礎。由于傳統光催化材料成本高、量子效率低、國內光催化氫市場不成熟、產業鏈銜接和相關政策完善還有很長的路要走,黎明已經到來。

對于柳清菊團隊來說,56%的氫量子生產效率并不是終點。“我們還在繼續努力進一步提高,如果能提高到70%以上,對生產應用的意義不言而喻。”柳清菊說,相信如果找到了正確的方向,再次提高效率將不是夢想。隨著光解水效率的進一步提高和成本的進一步降低,氫能時代將加速到來,人類將綠水青山還給地球。

往期精選回顧: