寫稿

投稿

寫稿

投稿

中南大學冶金與環境學院林璋教授團隊在國家自然科學基金(項目批準號:21836002)等資助下,從低溫(<200℃)蛇紋巖化作用產氫的關鍵步驟Fe(OH)2 氧化出發,發現共存的Ni2+可以顯著提高Fe2+氧化過程的產氫速率。該研究采用“被忽視的巖石天然產氫途徑—Ni2+催化低溫蛇紋巖化過程中Fe(OH)2氧化還原水(An Overlooked Natural Hydrogen Evolution Pathway: Ni2+ Boosting H2O Reduction by Fe(OH)2 Oxidation during Low-temperature Serpentinization)”為題,在2021年9月14日發表于《德國應用化學》雜志(Angew. Chem. Int. Ed. DOI: 10.1002/anie.202110653)期刊上。

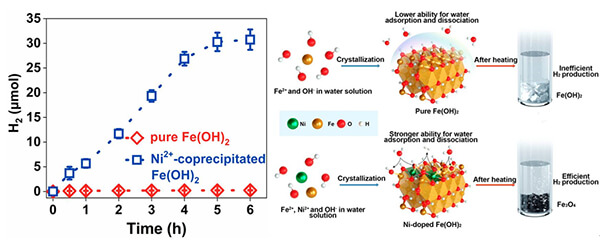

以蛇紋巖化為代表的水巖作用每年能產生大約1011摩爾的氫氣,在非洲等地發現的天然氫氣藏已被證實可直接供人類活動使用。這些天然氫不僅可以作為未來的清潔能源,也是維持地下微生物活動的重要能源物質,同時對地球早期有機物(例如CH4)的無機合成以及大氣成分演化具有重要意義。然而,與之相關的產氫機理和速控因素一直是科學家長期關注的未解之謎。這不僅限制了天然氫勘探和開發工業的發展,也嚴重阻礙了地質學家理解相關地質事件演化的進程。針對該難題,林璋教授團隊發現了低溫(< 200℃)蛇紋巖化產氫作用的速控步驟是Fe(OH)2氧化,與之共存的Ni2+能夠顯著提升Fe2+氧化過程的產氫速率。相比于純Fe(OH)2受限的產氫速率,在90℃,僅添加1% Ni2+,含Ni2+的Fe(OH)2實驗組產氫速率顯著增強了兩個數量級(圖1)。其次,D2O同位素實驗表明產生氫氣的來源是H2O而非Fe(OH)2,因此Ni2+摻雜提高了Fe(OH)2還原水的能力。DFT理論計算表明了Ni2+摻雜能顯著提高相鄰Fe位點對H2O的吸附能力,降低了水裂解能壘,進而促進了氫氣的產生。

該發現為從巖石礦物中獲取氫能源的可能提供了實驗基礎,將有望應用于天然氫能源的勘探、開發和利用,從而推動氫能源的規模化應用,助力緩解因化石能源過度使用造成的全球生態環境危機。