寫稿

投稿

寫稿

投稿

-

2022-06-24 氫.儲運

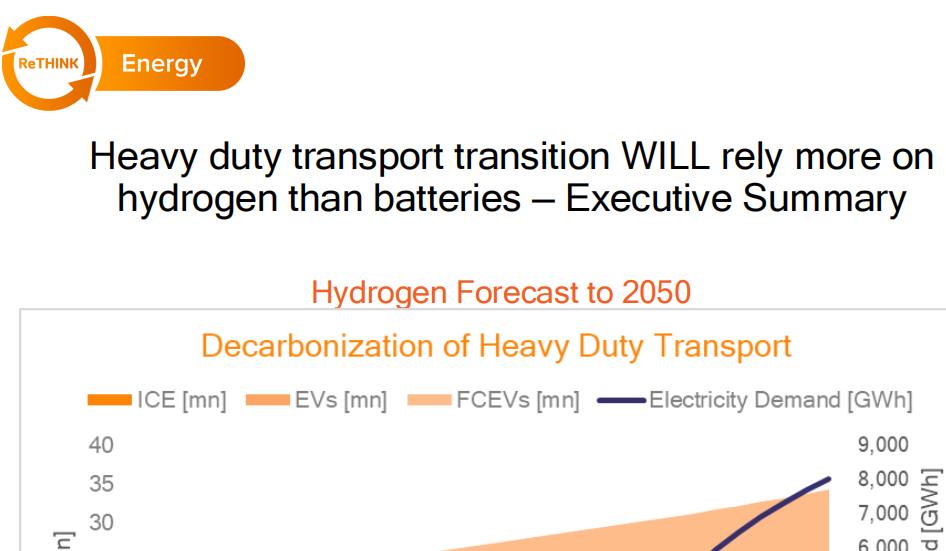

氫啟未來網6月24日消息,一份《重新思考能源》的報告稱,氫是占據重型長途運輸的“扣籃”。昨天發布的《重新思考能源》的報告《重型運輸轉型將更多地依賴氫而不是電池》發現,到2050年,重型卡車將需要8000GWh的電力,氫容量將在該領域超過電池電動汽車。該報告預測,除了重型公路車輛外,整個航空和航運領域,電池將僅用于特殊情況。

-

-

2022-06-23 氫.組織

PSR報告《氫氣管道夢想:為什么在建筑物中燃燒氫氣不利于氣候和健康》指出,由于“基本上沒有商業上可用的綠氫(零排放)”,灰氫或藍氫的使用可能超過甲烷或煤炭的溫室氣體排放量。此外,根據PSR報告,天然氣管道中使用的氫氣會導致更大的泄漏,進一步導致溫室氣體排放量的增加。該報告還確定了可燃氫氣的安全風險,這可能導致建筑物爆炸的危險增加。

-

2022-05-24 氫.組織

最近,WIPO發布的《專利態勢報告:交通運輸領域的氫燃料電池》顯示,自2016年以來,與交通運輸相關的氫燃料電池技術的創新一直在蓬勃發展。中國、日本和德國是技術專利申請的主要來源國,這種技術可以在不排放導致全球氣候變化的情況下為車輛提供動力。在2016年至2020年期間,氫燃料電池領域的專利申請增長了近四分之一。在分析的專利數據集中,公路運輸部門是最大的類別。

-

含多個氫能產業!發改委、商務部就鼓勵外商投資產業目錄(2022年版)公開征求意見

2022-05-11 氫.組織

5月10日,國家發改委、商務部公布《鼓勵外商投資產業目錄(2022年版)(征求意見稿)》,含多個氫能產業,分別為:氫燃料綠色制備技術(化學副產品制氫、生物制氫、來自可 再生能源的電解水制氫等)、儲存、運輸、液化;氫能制備與儲運設備及檢查系統制造

-

科爾尼發布氫能產業白皮書:建議未來十年內重點關注五大細分領域

2022-04-19 氫.組織

2020年,中國正式向世界宣布了“3060”雙碳目標,即二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。對于這一目標的實現,作為一種清潔、高效、靈活且應用場景廣泛的能源載體,氫能被寄予厚望。氫能行業有望成為新能源行業的新“風口”,迎來大發展。

-

2022-04-13 氫.組織

4月13日,據氫啟未來網了解,廣東省政府辦公廳現已印發《廣東省能源發展“十四五”規劃》,現將《規劃》有關內容解讀如下:“十四五”時期,國內外能源發展形勢日趨復雜。按照國家和省政府工作部署要求,《規劃》作為廣東省“十四五”重點專項規劃之一,由廣東省能源局組織編制,是指導我省“十四五”時期能源發展的綜合性、基礎性、指導性文件。

-

洞見氫能萬億市場空間!《2022年中國氫能行業技術發展洞察報告》正式發布

2022-03-31 氫.組織

氫能,被視為“21世紀最具發展潛力的清潔能源”。在實現“雙碳”目標過程中,氫能產業發展備受關注。《報告》從政策、專利等視角出發,全方位分析目前我國氫能產業技術發展情況,包括:氫能產業鏈技術布局、相關專利發展趨勢,以及重點創新企業等。

-

國家發展改革委、國家能源局聯合印發 《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》

2022-03-23 氫.組織

《國務院關于印發2030年前碳達峰行動方案的通知》明確,加快氫能技術研發和示范應用,探索在工業、交通運輸、建筑等領域規模化應用。“十四五”規劃《綱要》提出,在氫能與儲能等前沿科技和產業變革領域,組織實施未來產業孵化與加速計劃,謀劃布局一批未來產業。為促進氫能產業規范有序高質量發展,經國務院同意,國家發展改革委、國家能源局聯合印發《氫能產業發展中長期規劃》。

-

《氫燃料電池動力船舶技術與檢驗暫行規則(2022)》發布,為航運綠色低碳轉型增添動力

2022-03-16 氫.組織

近日,交通運輸部海事局發布了《氫燃料電池動力船舶技術與檢驗暫行規則》,保障氫燃料電池在船舶上的安全可靠使用,促進氫能在船舶上的應用。《規則》適用于船長20米以上的船舶。該《規則》的出臺將有效促進造船業的升級和航運低碳轉型。

-

2022-03-11 氫.組織

《加氫站用隔膜壓縮機安全使用技術規范》與《車載氫系統安全技術規范》合并文件可在智庫列表頁獲取下載。中國工業氣體工業協會最近發布了《加氫站用隔膜壓縮機安全使用技術規范》和《車載氫系統安全技術規范》,自2022年3月1日起實施。本標準的發布有效提高了我國氫氣隔膜壓縮機的設計、制造、安裝及使用安全水平,為我國氫能經濟的快速發展保駕護航。

-

2022-03-01 氫.組織

2月28日,內蒙古自治區能源局發布《內蒙古自治區“十四五”氫能發展規劃》,總體目標指出:到2025年,開展“多能互補+氫”、“源網荷儲+氫”等示范項目15個以上,氫能供應能力160萬噸/年,綠氫占30%以上,加氫站60座;共推廣燃料電池汽車5000輛;建設氫能應用示范項目10余個;培育或引進氫能產業鏈相關企業50多家,其中具有一定國際競爭力的龍頭企業5-10家,初步形成一定的產業集群。