寫稿

投稿

寫稿

投稿

國際能源署新的突破性議程報告包含氫能源的四個關鍵優先領域,預計到2030年,年度價值鏈投資可能高達1300億美元。

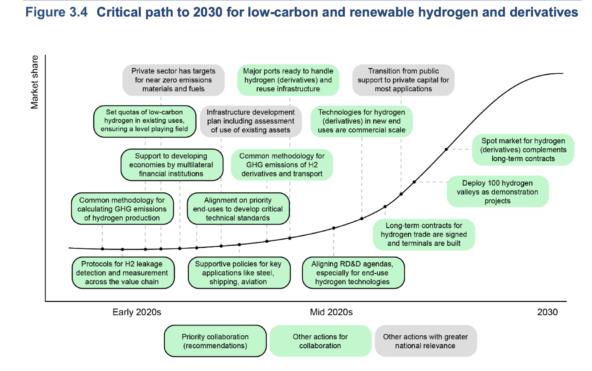

需求創造、標準和認證、研究和創新以及財政和技術援助是報告中突出的“四大內容”,是加強國際合作的當務之急。

各國齊心協力的重要性在于,通過交流政策最佳實踐可以支持低碳和可再生氫能需求的快速增長;聚合需求加快成本降低;在競爭激烈的領域創造公平競爭環境。

英國正在推進以合同制造商為中心的氫能業務模式,同時也鼓勵終端用戶的參與;德國正在考慮簽訂(碳)差價合同,以促進工業用氫;葡萄牙和印度正在測試氫氣供應拍賣;美國正在考慮稅收抵免,以降低低碳氫氣生產的成本。

報告指出:“全面分享從政策設計和實施中吸取的經驗教訓,可以幫助許多國家更快地確定在本國國情下有效的方法。”。

此外,協調努力促進低碳和可再生氫氣需求,可能有利于基礎設施發展。管道、港口設施和貿易路線都受益于規模經濟。

許多倡議正在致力于創造需求,支持分享與政策執行有關的經驗教訓,并通過擴大市場規模降低成本。

迄今為止,氫標準方面的國際合作主要側重于煉油和化學品等傳統氫氣使用部門的安全和操作協議,但低碳經濟中氫氣使用范圍更廣,現在需要商定一套新的且更廣泛地標準。

報告補充道,與排放、安全和運營相關的健全、全球統一標準對于充分實現氫能在低碳經濟中的潛力至關重要,尤其是與航運、公路運輸和鋼鐵生產相關方面。

建議各國政府和公司就可再生和低碳氫達成一整套國際標準和相關認證方案,解決排放核算、安全和運營問題,包括泄漏問題。

在第三項建議中,國際能源署指出,各國政府和私營部門應就最低報告原則達成一致,以指導更深入、更迅速地分享知識,包括承諾分享從所有公共資助示范項目中吸取的經驗。這樣將有助于克服技術可用性障礙,并加快在多個地區并行部署的速度。

捐助國和多邊開發銀行

這將為第一批低碳和可再生氫氣項目提供急需的支持,確保更多國家能夠部署所需的技術。

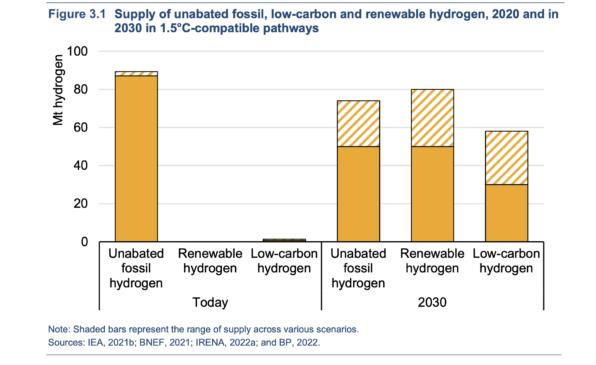

環境轉型將具有挑戰性。目前,制氫幾乎完全來自化石燃料,2020年排放約9億噸二氧化碳,約占全球能源相關二氧化碳排放量的3%(IEA,2021)。

現有的氫氣使用必須通過快速增長的低碳和可再生氫氣來脫碳。與當今未減弱的化石制氫相比,后者具有最大的成本溢價,并且在本十年內具有最大的降低成本潛力。

報告指出,如果采取雄心勃勃的行動擴大可再生氫生產,到2030年,由于電力成本和電解槽的成本較低,成本可能下降40-55%。

中國占全球需求的近30%,其次是美國和印度。這三個國家總共使用了將近一半的氫氣。

報告添加微信獲取