寫稿

投稿

寫稿

投稿

今年6月,中國石油開工建設中國最長的輸氫管道(定州至高碑店145公里),設計輸氫能力10萬噸/年;此前,今年5月24日,由川崎重工建造的世界首艘液氫運輸船suisofrontier(氫先鋒號)在神戶市向媒體公開。這艘船一次航行可運輸1250立方米液化氫。同時,計劃在今年內啟動從澳大利亞到日本的試運項目;同時,在世界的另一端,挪威也致力于在其西海岸建立氫氣供應鏈,利用船舶作為運輸工具向加氫站供應氫氣。

由此不難看出,各國氫能供應“大動脈”建設正在加快,助推全球工業發展進入快速發展時代。這是《全球氫能觀察2021年系列研究報告——全球氫儲運與供應鏈發展趨勢觀察》的第三部分。本文從目前氫氣供應鏈的形式、各種儲運方式的成本比較、各種情景下儲運網絡的發展等角度,梳理了未來全球氫氣儲運的發展趨勢,從而開啟氫能的新視野。

未來全球儲氫和運輸成本可能低于2-3美元/公斤

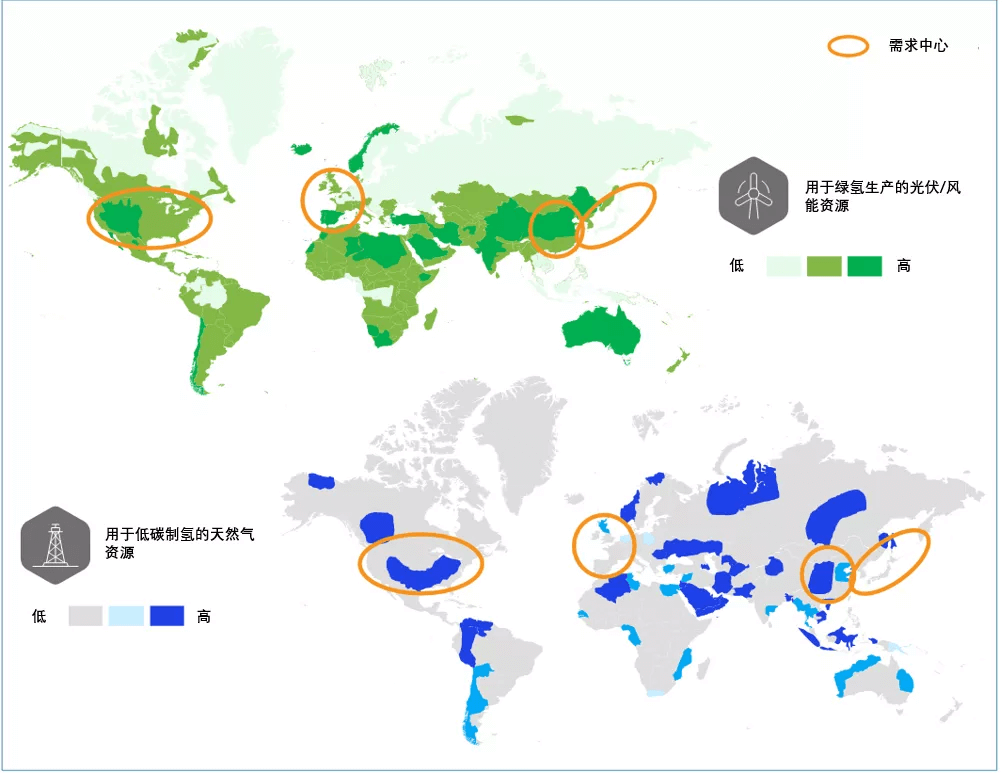

隨著氫氣產業規模的不斷提高,氫氣儲存、配送和運輸在整個氫氣供應鏈中的重要性日益突出。目前的國際供氫網絡是由于可再生能源稟賦和利用率的差異造成的供氫成本不均衡,傳統化石能源(天然氣、煤炭、石油等)的對外依賴性,現有基礎設施及其建設的便利性和及時性,以及國家和地區之間的土地使用限制(危險化學品管制),這迫使一些國家使用更多的氫氣,但是,氫氣供應成本高的國家和地區(如歐洲、韓國、日本和中國部分地區)從供應成本較低的國家和地區進口氫氣以滿足自身需求(見圖1)。

圖1:全球氫資源和需求中心分布

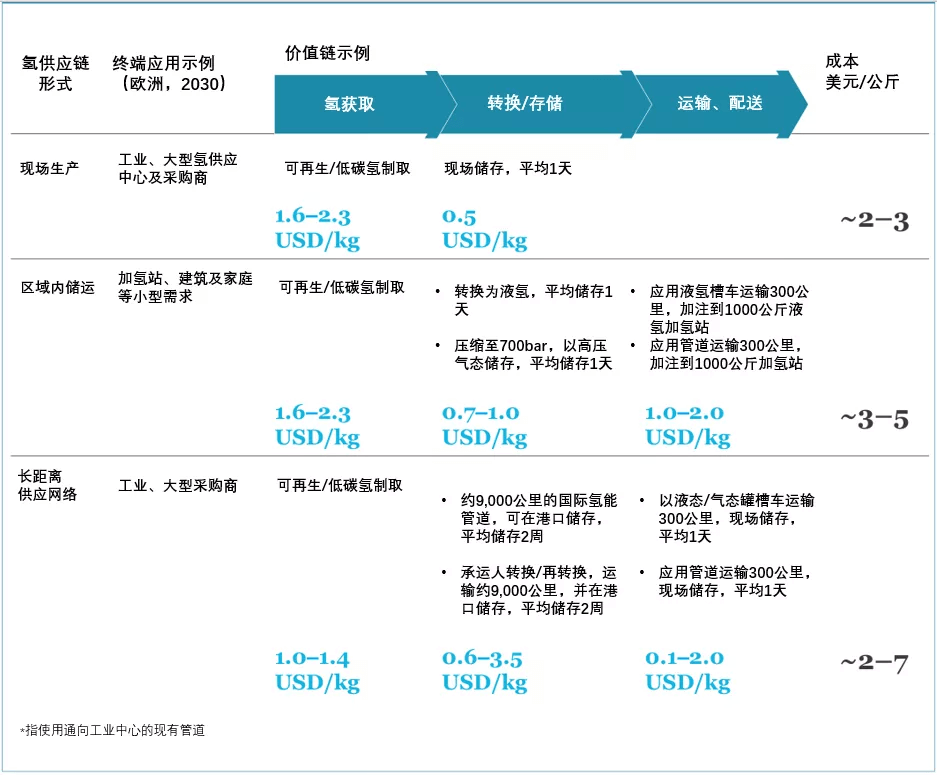

由于世界不同地區的氫氣資源稟賦、氫氣應用規模和形式不同,氫氣儲運可根據實際情況靈活調整,主要可以構建三種氫氣供應鏈:在可再生能源或傳統化石能源(煤、石油、天然氣)豐富的地區,大型氫氣供應中心采用就地制氫和直接應用的方式,氫氣儲運成本幾乎為零;小型購買者,如加氫站、建筑物和家庭,需要通過短途運輸在該地區供應氫氣;在缺乏氫源的地區,購買者將依賴進口或長途氫運輸網絡進行儲存和運輸(見圖2)。

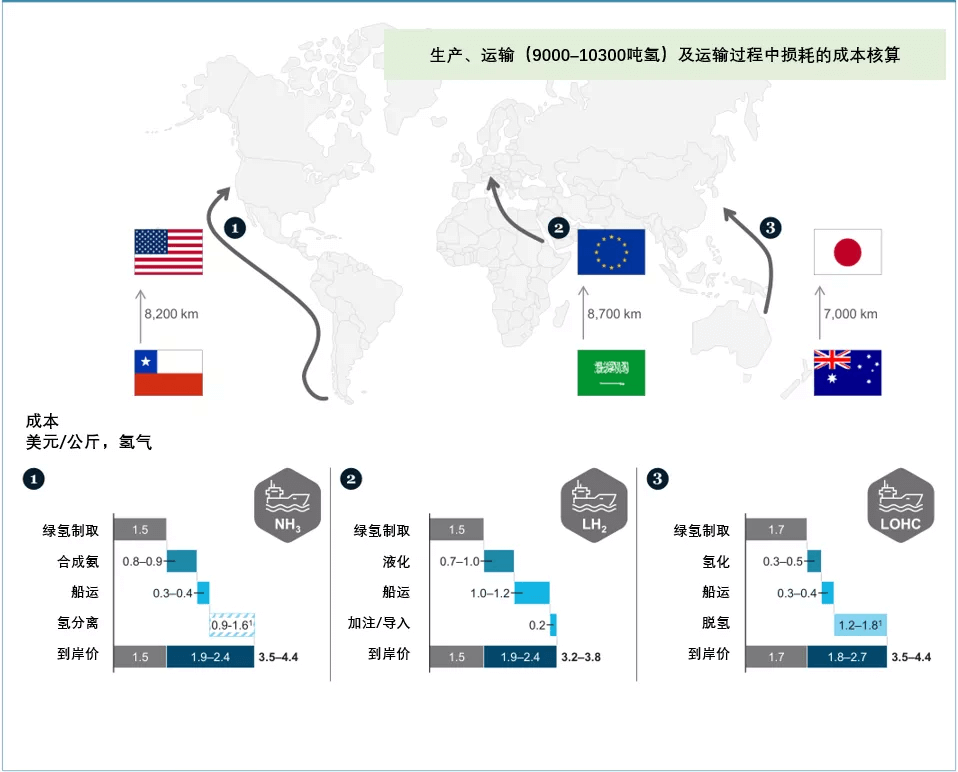

預計到2030年,全球大型綠色制氫基地和交通基礎設施將建成。屆時,氫氣可從澳大利亞、智利或中東地區運輸至美國、歐洲、日本等需求中心地區,儲運成本有望降低至2-3美元/公斤。氫氣收購的低成本,加上經濟儲運的成本,將推動全球氫能貿易格局,釋放更多氫能應用需求(如運輸、化工、冶煉、原材料等)(見圖3)。下面將對此進行討論。

基于多形式儲運的靈活高效的全球氫氣供應網絡

氫氣可以通過三個載體(管道、船舶或卡車)在世界各地以各種形式儲存和運輸(氫氣、液氫、有機液氫(LOHC)、氨、甲醇、LNG/lco2(LNG和液態CO2兩用船)和固態儲氫)。在世界范圍內,氫氣儲運模式需要綜合運輸距離、地理位置和終端應用來確定最佳的儲運方案。

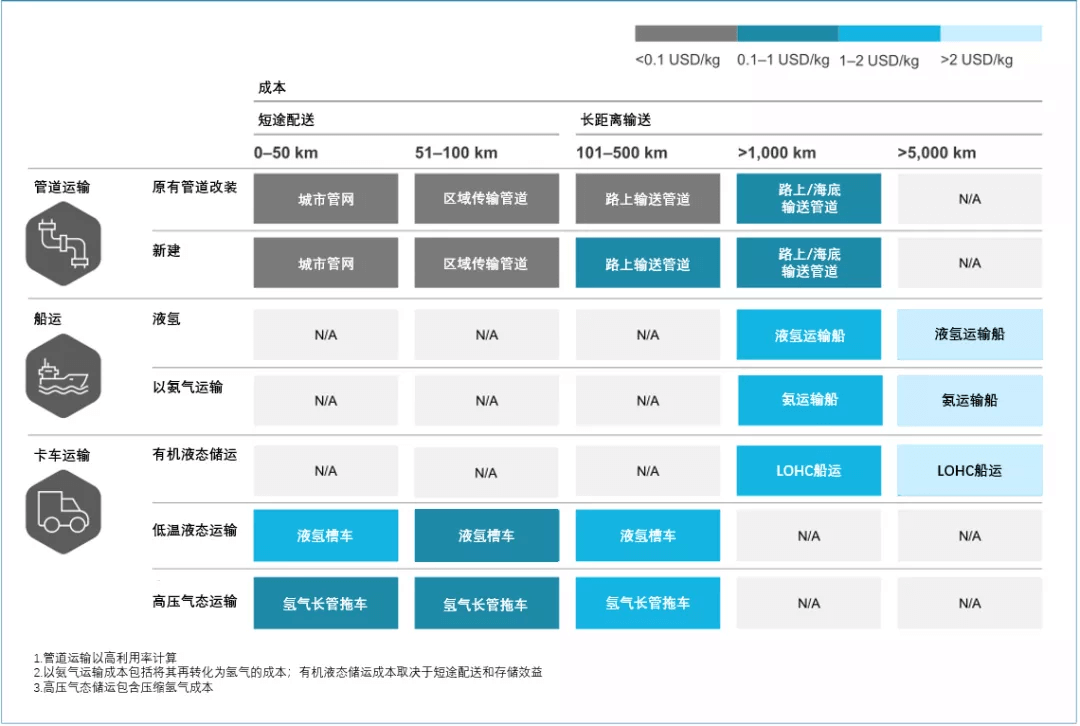

對于中短途運輸,在現有管道的基礎上,可以實現最低的儲運成本(500公里以內的氫氣運輸成本可以低于0.1美元/公斤)。然而,對于沒有管道分布或氫氣需求不穩定的地區,卡車運輸氫氣(氣體或液體)是最經濟的選擇(每300公里大約1.2美元/kg的儲存和運輸成本)。根據最終應用和需求規模,可選擇高壓氣態或低溫液態儲存和運輸方式。

對于長距離運輸而言,新建或改建的海底氫氣管道進行大規模氫氣輸送比海運成本更為經濟,但并不適合所有國家和地區。在沒有管道的情況下,主要以液氫、LOHC、氨氣的形式儲存,通過船舶長途運輸。同時,由于三種儲運方式成本差距較小,最佳儲運方式取決于目的地的終端申請形式、氫氣純度、壓力等級等因素(見圖4)。

從長遠來看,管道輸送氫氣是最具成本效益的儲運方式。管道輸送氫氣僅能輸送10倍的能量,而其成本僅為輸電線的1/8。另外,氫氣管道的使用壽命比輸電線長,具有雙重功能,可以作為綠色能源的傳輸介質和儲存介質。氫氣管道的實際建設成本由材料、距離、管徑、壓力、社會成本等條件決定。一些國家和地區有鼓勵天然氣管道改造的政策,具有一定的成本優勢。例如,在荷蘭,允許企業逐步停止使用天然氣,將原來的天然氣管道改造成氫氣管道。

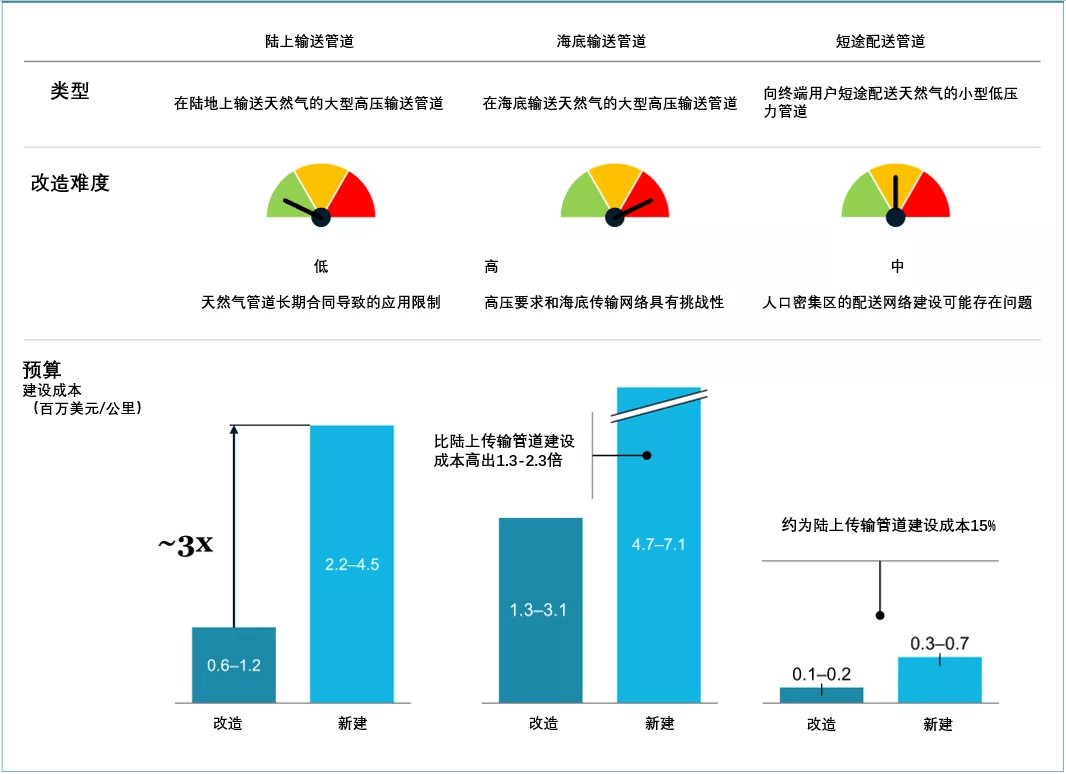

根據本項目,陸上氫氣管道改造費用約60-120萬美元/公里,新建管道費用約220-450萬美元/公里;對于海上/海底氫氣管道,根據新建或改建的具體情況和施工難度,其成本是陸上管道的1.3至2.3倍;短距離輸配管道由于管徑小、壓力要求低,其建設和改造成本遠低于輸配管道(僅占輸配管道成本的15%左右)。然而,只有當未來住宅和商業建筑對氫氣的需求超過天然氣混合的臨界值(20%)時,大規模建設短距離配氣管道才具有經濟性(見圖5)

對于長距離的海上運輸,需要將氫氣轉化為具有更高能量密度的形式進行儲存和運輸。目前,液氫、LOHC和氨氣的儲運技術更具競爭力。最具成本效益的解決方案取決于終端應用、純度要求和儲存時間。

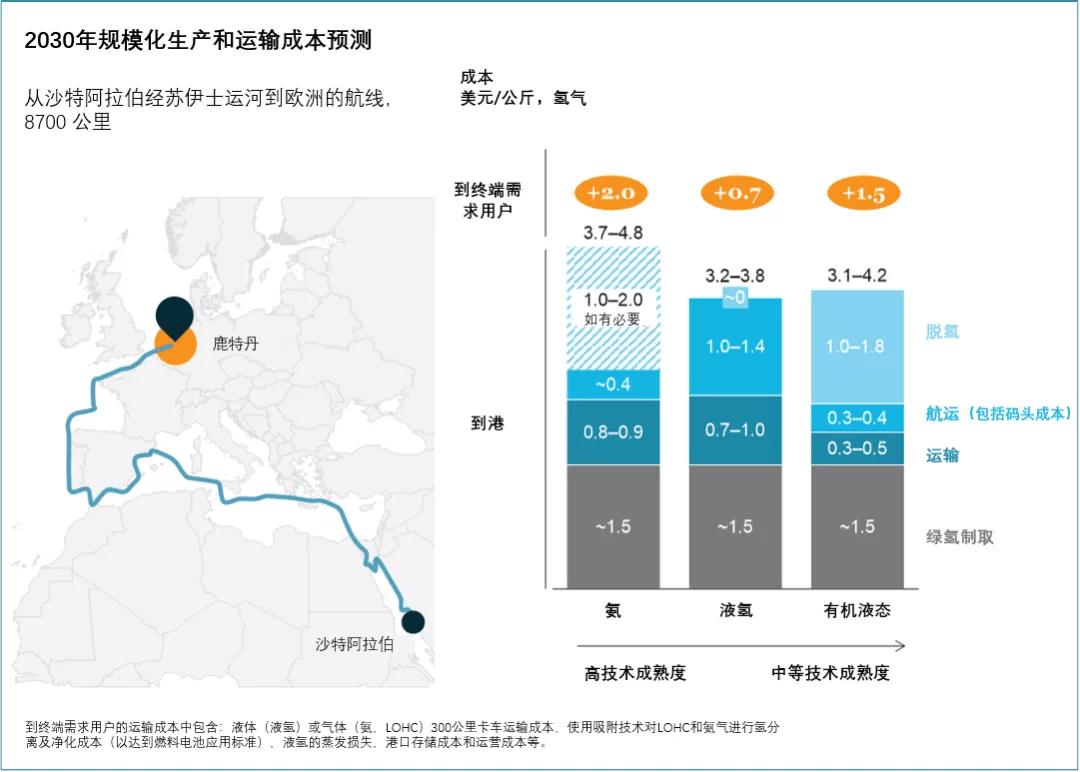

如果目的地需要液態氫或高純度氫,則液態氫儲運效率最高。與氨水和有機液氫相比,液氫不需要脫氫或裂解就可以轉化為氫氣,不僅節約了成本,而且不需要凈化。液氫的主要缺點是體積能量密度較低,限制了船舶的載氫能力,在儲運過程中會有蒸發損失。雖然液氫儲運是一項成熟的商業化技術,但大型液氫儲運仍處于試運行階段;氨比液氫具有更高的體積能量密度,因此運輸氨比儲存和運輸液氫更經濟。然而,氨裂解制氫成本高,分離氫純度低。此外,由于氨氣有毒,在特定區域會有儲存和運輸限制;液態有機儲氫可以在現有的柴油機基礎設施中安全地長期儲氫而不造成損失。然而,LOHC的主要缺點是脫氫過程需要大量的熱量,與液氫和氨氣相比,其載氫能力有限(圖6預測了2030年從沙特阿拉伯到西歐的綠色氫氣的三個儲運成本組成部分,含制氫成本,CIF價3-5美元/公斤。)

中國將建設安全、高效、多樣化的氫氣儲運網絡

目前,我國液氫、有機液態氫等新型儲氫和輸氫技術還不成熟,儲氫和輸氫主要以高壓氣體的形式進行。目前,該行業正在積極推進液氫儲運示范運行,開展天然氣調氫、管道輸氫、有機液體儲運、固體材料儲運等技術的開發和布局。

推動70MPa IV瓶的引進和產業化應用,實現氣瓶用碳纖維的自主化,降低氫氣液化的能耗和成本,是未來國內儲氫輸送技術的主要發展方向,并逐步突破國內民用液氫技術和設備。預計2025年將廣泛使用70mpaiv瓶,液氫設備初步獨立,并開展一批液氫儲存示范工程;到2030年,實現98mpaiv型瓶規模化生產,氣瓶成本進一步降低。液氫裝置可以大規模生產,成本將大大降低。用于中長距離大型儲運。遠期(2050年)氫氣管網將向城鄉密集分布,采用儲氫密度更高、安全性更高的車用儲氫技術。

我國“三北”地區風光資源特別豐富,也是風光廢棄率較高的地區。未來隨著國內大規模流通的推進,儲運技術的逐步突破,氫能儲運網絡的不斷布局,三北地區將利用豐富的可再生資源生產氫氣,并通過儲運網絡輸送至氫氣集中區。實施“西氫東輸”戰略,不僅可以解決東部氫源較少的問題,而且可以有效提高三北地區風能、太陽能資源利用率,拓展全國氫產業貿易市場。

敬請期待《全球氫能觀察2021》系列研究報告之四:全球氫能終端應用趨勢觀察