寫稿

投稿

寫稿

投稿

沒有人是獨立存在的一座孤島,我們都嵌入在社會之中。履行企業社會責任,是企業融入市場海洋、提升自身競爭力的內在需求。擁抱企業責任不再是單純的慈善,而是與社會融合、互相促進的契機。

iNED CSR 部門以傳播企業社會責任理念為目標,聚焦環境保護、性別平等、人類居住三項議題,通過與國際國內權威機構開展深度合作,分享 CSR 領域前沿理念和研究成果,嘗試用新經濟手段解讀、解決社會熱點問題。

世界翹首以盼的北京冬奧會距離開幕已不到500天,為了踐行“綠色辦奧”的理念,北京冬奧將全面應用氫燃料電池車作為賽事期間人員出行服務保障用車,這也昭示著相關產業將迎來新爆點。

氫能,這種對目前來說還略顯小眾的新能源,逐漸走進大眾的視野中心。

01

氫能——新能源革命的主角

面對能源安全、環境保護等壓力,發展清潔能源已成為全球能源轉型的共識。習近平主席在聯合國大會上作出中國“碳達峰”與“碳中和”承諾,向世界展示了中國應對氣候變化的決心與擔當。新能源相關產業作為應對氣候變化的重要抓手,將迸發出更大的市場活力,建議企業提前布局自身碳減排路徑,減少環保成本,履行相應的社會責任。

氫能作為一種高能量密度、清潔高效、可循環利用的零碳能源,在解決能源危機、氣候變暖及環境污染等方面可發揮重要作用,有“21世紀終極能源”之稱。氫能開發與利用是世界新一輪能源技術變革的重要方向,是能源系統實現脫碳目標的必然選擇,也是企業兼顧經濟利益與社會環保責任的良機。

根據中國氫能聯盟發布的《中國氫能源及燃料電池產業白皮書》,我國目前已經成為世界上最大的氫能生產國和消費國。政策扶持與技術進步成為驅動氫能產業發展的雙引擎。

02

氫能發展的政策與技術驅動力

我國當前氫能產業鏈已初具雛形,但大規模商業化的應用依然受經濟性及實用性制約。因此,產業發展初期的政策扶持顯得尤為重要。2019年,氫能源首次寫入《政府工作報告》,將氫能納入中國能源體系之中,今年我國也在國民經濟和社會發展計劃的主要任務中提出要制定國家氫能產業發展戰略規劃。根據國家能源局統計,已有12個省區市、35個地市開展了氫能規劃,培育或引進龍頭企業,給予政策利好和優惠。其中,成都市也發布了《關于促進氫能產業高質量發展的若干意見》。

目前,我國已形成京津冀、長三角、珠三角、華中、西北、西南、東北7個氫能產業集群,燃料電池商用車產銷和商業示范應用的規模位居國際前列。

氫能產業鏈分為制氫、儲運、加氫站、氫燃料電池應用等多個環節。氫能發展離不開全產業鏈技術創新和突破,目前依托如國家電投等大型能源企業成立國家級聯合研發和推廣應用平臺,有效整合了社會資源,推動全社會相關領域科研力量的廣泛參與,聚焦核心技術,加快突破難關,同時也為新技術新產品的推廣應用提供成熟的產業依托和試用平臺,健全產業標準體系。持續的技術進步也將反哺解決各環節核心技術的成本制約,進一步提升商業化競爭力。

隨著近年來可再生能源發電成本快速下降,直接利用可再生電力電解水制氫成為關注焦點。從技術突破和經濟成本角度,各環節都將分階段發展滿足商業化需求。

未來,依然需要從基礎科研投入、財政補貼、扶持重點企業以及標準規范、開展示范項目等方面,不斷支持氫能產業持續、穩定發展,實現政策支持-規模擴大-成本降低-投資聚集的良性循環。

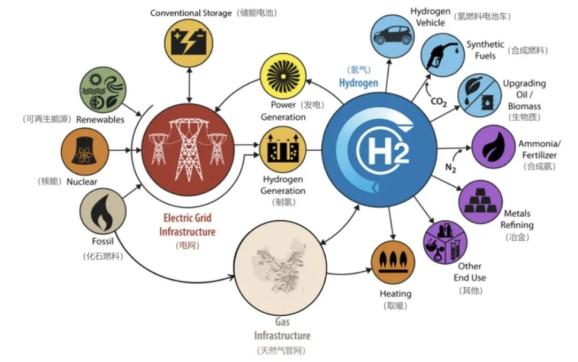

氫能在未來能源技術中的應用

03

未來前景與挑戰

政策利好下,各地方政府紛紛發布相關產業規劃,資本大量進入,氫能產業迎來一輪投資熱潮,中國氫能產業迎來前所未有的發展機遇。隨著燃料電池技術發展和成本下降,氫能在交通領域已經率先取得應用突破。

在第三屆進博會上,現代汽車官方就公布了其布局中國市場、發力氫能源的一系列舉措。現代汽車已經宣布與中國長三角和京津冀的氫能示范區合作伙伴簽署戰略合作協議,共同構筑氫能源產業生態系統,推動中國市場氫能應用的長遠發展。豐田汽車也同樣在快馬加鞭,大力推動氫燃料電池車在中國的銷售,搶占市場先機。

然而要實現氫能源的應用和普及,讓企業能真正通過這種清潔能源實現綠色盈利,仍有不少現實問題和挑戰亟待解決。

首先是公眾認知的問題。面對氫燃料,許多人的第一個問題是:“安全嗎?”長期以來,我國一直將氫氣作為危化品進行管理,應用領域局限在化學品,公眾認知度低、管理知識欠缺。目前正在草擬的《中華人民共和國能源法(征求意見稿)》里面已經把氫能作為能源管理而非危化品處理,這也是業內共同的訴求。

再者,“創新”是氫能是否能承載未來能源轉型的關鍵。能源企業還要考慮如何通過技術突破實現氫能高質量發展,如在完全實現電解水制“綠氫”之前,要更多考慮怎么樣有效利用工業副產氫,使生產和排放環節更加綠色環保,這要求企業加大技術創新投入。

此外,氫能發展需走國際合作之路。歐盟成員國、德國與澳大利亞、日本與澳大利亞之間已就氫供應鏈的未來發展等方面開始謀求相互合作。除了政府之間的合作,企業也應積極尋求全球伙伴,加強技術交流,優化資源配置。

最后,中國市場上氫能應用場景仍待完善,潛力并未被完全挖掘,目前主要集聚在第二產業、交通領域,未來氫能在服務業以及社會生活中還有更廣闊的應用場景。

“氫經濟”循環

在新經濟的語境下,企業社會責任不再是單純的公益與付出,而更多地是利用新經濟手段使企業經濟發展與履行社會責任相輔相成。“碳達峰”與“碳中和”目標將有力倒逼能源結構、產業結構調整優化,帶動綠色產業強勢增長。

在今年10月,生態環境部、國家發改委、人民銀行等五部委聯合發布《關于促進應對氣候變化投融資的指導意見》,明確提出要引導和撬動更多社會資金進入應對氣候變化領域。在未來的10~20年,如何提前布局、加大環保履責,迎接新能源轉型的浪潮,將是眾多企業面臨的機遇與挑戰。

文中圖片來源于網絡