寫稿

投稿

寫稿

投稿

作者在過去8個月時間,三次深入日本氫能產業進行調研。作者認為,日本“氫社會”背后是50年的研發積淀與國家隊牽頭的科研體系。

即使過去調研國內的上市公司,如此密集的拜訪一個目標對我來說也是少有的,自去年9月份到今年5月,8個多月的時間我三次到日本,走訪日本氫能產業鏈、應用單位、科研機構、展會、論壇。

其中兩次拜訪豐田、兩次與日本環境省、經濟省交流,中間我又走訪了國內如皋、云浮、武漢、濰坊等國內氫能產業基地或重點企業,對這個產業鏈的理解總算有了一些概貌。

加氫槍

說實在的,對于很多新的產業做研究反倒不如做企業來得干脆,企業掌握核心技術并且看好前景可以上項目,了解政府補貼計算出投入產出也可以上項目。

但做研究力求了解新技術產業化的條件:一是技術的可實現性;二是產化的經濟性。

我的跟蹤研究不會停止,本期我主要就日本三次調研一些概要進行闡述,以期給讀者描繪一下日本“氫社會”一些印象。

第一次日本氫能調研

時間:2018年9月

主要對象:核心企業及主要部門

主要收獲:氫燃料電池汽車產業化成為現實

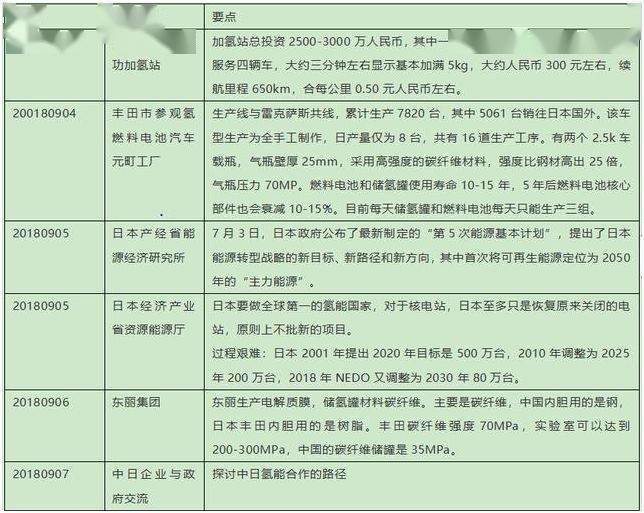

第一次到日本我們主要走訪了巖谷加氫站、豐田MIRAI工廠、電池膜核心技術提供商東麗集團,并與日本環境省、經濟省等部門進行交流。

豐田MIMRAI工廠

盡管巖谷加氫站一天只有四輛車,豐田每天生產8輛車,但每輛車出廠價折合人民幣約42萬元,一次加氫3分鐘續航里程的達到600公里。

日本已建成100座加氫站。

巖谷加氫站

從電池核心材料質子膜,到高壓儲氫瓶材料,到汽車整車、加氫站,氫燃料電磁汽車核心產業鏈的運行對于我來說驗證了一個基本的判斷:氫燃料電池汽車可以實現!

第一次氫能調研要點

從經濟性來看,目前豐田購車成本不算太高,政府補貼也比較理性,每輛車國家和地方政府補貼金額大約在10萬人民幣,個人購車成本32萬,每公里行駛成本0.5元,這已經是一個比較能夠承受的價格。

而且未來降本的機會也是顯而易見的:規模化與技術進步。每天9輛車的產量,顯然有很大的提升空間,而且燃料電池效率會隨著技術進步不斷提升。