寫稿

投稿

寫稿

投稿

從歷史上第一次用氫氣為奧運主火炬提供動力,到氫能源汽車和加氫站的不斷投資和運營,到日本第一個全面引入氫能源的奧運村,以奧運會為展示平臺,日本它展示了通往氫能社會的道路。

顯然,通過奧運會推廣氫能本來可以是一個很好的舉措,但東京奧運會的推遲以及本屆東京奧運會沒有現場觀眾,顯然損害了氫能的推廣和傳播。甚至同時,也已經難以抵擋以動力電池為主的汽車行業的變革。

連鎖反應之下,已經在逐利的車企不得不放下對氫能源的“妄想”,轉而投向電動化、智能化陣營。

晴海人工島上的東京奧運村,世界上第一個基本使用氫能的社區。

因此,在歐美車企紛紛退出氫能源領域后,就連東瀛陣營下的本田和日產也在近期宣布了戰略變化。日產宣布將暫停與戴姆勒和福特合作開發燃料電池汽車的計劃。重點發展電動汽車。本田汽車還宣布,將從2021年8月起停止生產以氫為燃料的氫燃料電池汽車,大環境是電動汽車的轉型。

那么問題來了。在沒有利潤驅動力的情況下,制氫、儲氫、氫運輸等環節都遇到了技術和資金瓶頸。蓬勃發展的豐田能支撐日本的氫能夢想多久?氫能的“花”還會綻放嗎?

層出不窮的壞消息

雖然汽車產業只能算作氫能應用的一部分,但作為先行者,汽車產業一直是氫能發展的“源動力”。商業化延遲的尷尬,讓對氫能寄予厚望的各大車企紛紛逃離。

從“分組”來看,氫能源汽車有四大主力:戴姆勒、福特和日產的結合,本田和通用的結合,豐田和寶馬的結合,以及現代和奧迪的結合。而且很明顯,日本軍隊占了其中的三個。

但今天,戴姆勒、福特和日產的組合早已分崩離析;本田和通用的合并也只是在本田最近宣布暫停生產氫燃料電池汽車的 Clarity Fuel Cell 之后才名存實亡。原因并不復雜,或許正如福特解釋的那樣:燃料電池汽車的開發成本很高。

或許我們永遠不會懷疑日本發展氫能的決心。畢竟日本是一個資源匱乏的國家。從國家能源安全的角度來看,發展氫能是不得已而為之,必須是戰略。然而,隨著本田和日產的接連“離場”,日本的氫能戰略又怎能僅靠豐田作為“動力”呢?而且,豐田也不一定可靠。

2017年東京車展上,豐田多次強調氫燃料電池的“極致特性”,在氫能上堅定不移;在2019年的東京車展上,盡管豐田汽車公司副社長寺師茂樹透露的信息來看,豐田依然強調“氫能源是終極新能源”,但它已經變得更加全面——發展。這種微妙的戰略變化意味著什么?

而且,當前的汽車行業環境已經以電動汽車為主。中國、美國和歐洲在世界三大主流市場都在不斷追求電氣化和智能化。因此,即使日本擁有大部分氫能技術專利,市場如果不買賬,誰愿意當“羊毛”?

時代變了。不是氫能不好,而是已經不在“人和”了。

難滿足“綠色”制氫

扔掉氫能源汽車的產品力和人們購買意愿薄弱。首先,人們很難理解氫燃料電池本身的綠色合理性。

從氫燃料的制備和儲存,到汽車末端氫燃料的儲存,燃燒發電,再到最終的電能整流和電動汽車行駛,這段時間消耗的能量暫時擱置一邊。那么當初電解水制氫所需要的大量電能,是從哪里來的呢?

根據清華大學中美清潔汽車聯盟副主任王賀武提供的信息,張家口推廣的12米HFCB(氫燃料電池公交車)實測數據顯示,如果使用普通電網電源(可再生能源功率占 54.8%),則整個循環碳排放量為 1,457 g/km;采用綠網(80%可再生能源發電),全循環碳排放645g/km;完全利用綠氫,全循環碳排放為132 g/km。

毫無疑問,綠氫情景中的公交車產生的碳排放量最少,與中國的碳中和戰略相輔相成。但需要注意的是,“綠氫”一詞是指以可再生能源(如風電、水電、太陽能等)為原料制成的氫燃料種類,所以問題是:綠色的比例是多少?

雖然愿望不錯,但現階段綠氫的比例并沒有想象的那么大,大部分還處于示范階段。

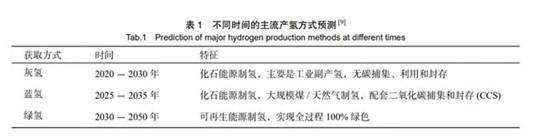

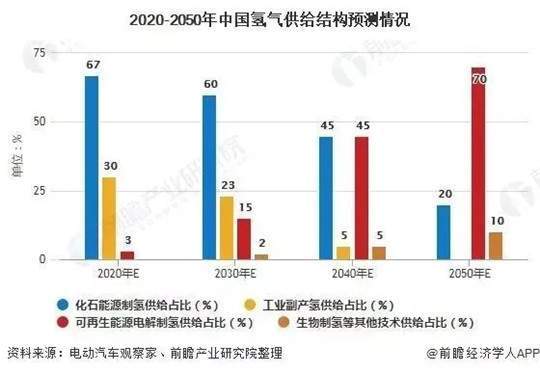

根據前瞻產業研究院《中國氫能源行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》,隨著國家大力推進綠色供氫、CCS技術煤制氫、可再生能源電解水氫生產和太陽能光催化分解水制氫將成為主要的中長期模式。但是,以可再生能源電解制氫的比例為例,2020年綠色氫僅占3%,預計2030年將達到15%。

10年長嗎?看似時間不長,但從目前的氫能生產過程來看,氫能汽車的大規模商業化未必帶來清潔,還可能帶來不少“碳排放負擔”,更不用說日本等待收取的高額專利費。

不容忽視的“負重”

與普通電動汽車相比,氫能源汽車相應的產業鏈更為復雜。在技術上,不僅要把握汽車的氫能轉化效率,還要從制氫技術、儲氫方法、氫運輸設備等多方面考慮。

當然,不否認豐田或日本較早布局氫能,技術上有一定優勢,但很明顯,氫能的推廣肯定是一個長期的過程,有儲運等重資產的配套設施,交通運輸、加氫站等,大部分領域更難攻克。

2020年11月2日,國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》指出,經過15年的發展,我國將努力實現燃料電池汽車的商業化應用。節能與新能源汽車技術路線圖2.0確定了到2025年燃料電池汽車達到10萬輛的發展目標,力爭到2035年燃料電池汽車達到100萬輛左右。

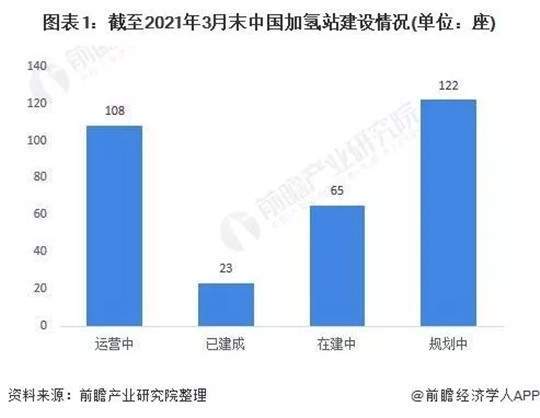

但要支撐如此規模的燃料電池汽車,到2030年,加氫站的數量至少需要達到4000座。截至2021年3月底,我國共建成加氫站131座。除投入運營108座外,在建65座,規劃建設122座。如果按照2030年4000個座位數計算,未來10年中國平均每年需要多建387座。

即使暫時擱置加氫站的建設數量,在技術上,我國示范加氫站和燃料電池公交車車載供氫系統仍處于35MPa壓力的技術水平,核心設備主要依賴進口。而這種伸出脖子讓別人“卡住”的操作,顯然是不明智的。

因此,雖然包括上海、佛山在內的30多個省市地方政府出臺了相關政策和計劃,推動加氫站建設,但大部分城市也會根據加氫站的設備投資比例給予相應的補貼。但加氫站等配套設施建設,由于投資高、回報低、技術非自主,猶如陷入“沼澤”。

單從汽車行業來看,目前豐田Mirai是全球銷量最高的氫燃料汽車,但歷年累計銷量只有1萬多輛。這個成績能帶來什么收益?更不用說讓企業帶頭建設加氫站等配套設施了。

而且,現在全世界的汽車行業都在尋求智能化、電氣化的變革,甚至在這個過程中,也誕生了特斯拉、寧德時代等巨頭公司。逐利的車企肯定不會放過這個機會,日本車企也不能幸免。本田和日產就是明顯的例子,那么豐田在孤獨的賽道上還能堅持多久呢?

從地理因素分析,日本島嶼多、面積小、多山、人口密集的自然條件,難以滿足其大規模的光伏和風電布局。而且,在福島核泄漏的陰影下,核電只能成為另一種選擇。因此,在自然條件的制約下,日本將長期堅持氫能戰略,直至被新能源取代。

至于氫能的“花”是否會綻放,即使有“燃料的未來是純電,純電的未來是氫能”的傳說,我們仍然可以堅信氫的時代會來,但“花”開的時間肯定不是現在,大概率不會出現在現階段的乘用車里。