寫稿

投稿

寫稿

投稿

隨著實現碳中和碳峰值目標時間確定,中外能源企業正在加強低碳、零碳、負碳的科技攻關,積極實現綠色低碳技術的突破,加強液氫的利用是重要途徑之一。

德國和法國選擇全球合作伙伴開發液氫

近日獲悉,德國工業氣體巨頭林德(Linde)去年在中國簽署了第一個液氫項目,具體方案正在制定中。該公司負責人表示,該項目建成后,將成為中國首家實現液化氫商業化的外資企業。不過,中國工廠建成后的供應量仍不明朗。

從全球來看,工業級液氫設施建設正在加速推進。就在幾天前,林德剛剛宣布在美國得克薩斯州拉波特新建一座液化氫工廠,該工廠每天可供應30多噸高純度液化氫。

法國工業氣體巨頭液化空氣集團(以下簡稱“法液空”)也在全球范圍內尋找合作伙伴布局氫能。他們正與日本綜合商社伊藤忠合作,計劃于2020年代中期在日本中部地區建設世界上最大的液化氫生產設施,供應燃料電池汽車(FCV)的生產能力。

德國和法國選擇在中國和日本尋找合作伙伴,建立大型液氫生產基地,是不是因為液氫的應用可以快速進入尋常百姓家?

情況可能并非如此。

液氫應用有哪些難點?

液氫是通過低溫高壓手段將氫氣液化的一種方式,但氫氣液化是一項技術壁壘極高的技術。其中氫液化工藝涉及的核心設備——透平膨脹機,目前全球僅有少數幾家公司能夠制造,從制造端可以看出,獲得液化氫本身就是一個難題。

其次,液氫儲運所需的槽罐車價格比較高,一輛汽車的價格超過300萬元,這使得液氫的運輸也面臨成本高的問題。不僅如此,在加氫站端,由于液氫加氫站需要保持低溫,因此必須使用低溫壓縮機和儀表空氣壓縮機,這些成本是高壓加氫站的2.93倍。總體而言,液氫加氫站的建設成本比高壓加氫站高30.8%,也就是說,從液態氫的運輸到終端銷售,都需要解決成本高的問題。

液氫利用的最大問題是需求不足,目前氫能主力領域已經形成了固有的供應鏈體系,液氫很難插入,更不用說液氫使用成本高,獲得市場支持更是難上加難。

德法為何堅持發展液氫

德國工業氣體巨頭林德選擇與中國合作,一方面是國家對氫能產業的扶持政策利好,標準體系正在逐步建立,今年5月,國家市場監督管理總局(國家標準委)批準發布了《氫能汽車用燃料液氫》、《液氫生產系統技術規范》和《液氫貯存和運輸技術要求》三項國家標準,11月1日起實施。這三個文件的出臺,可以說為氫能產業的發展奠定了基礎。

另一方面,國內液氫技術也在國家的支持下不斷完善。2010年,財政部委托中科院理化所正式開展液氫溫區大型制冷設備國產化研發工作,中科院理化所在液氫溫區制冷系統方面突破了一系列關鍵技術,2012年成功研制出2000W@20K(-253℃)大型氦透平膨脹制冷機,為大型氫氣液化器國產化奠定了堅實的基礎。

北京中科富海低溫技術有限公司隸屬于中國科學院物理研究所,專業從事液氫設備制造與研發,公司目前正在申報科技部“可再生能源與氫能技術”1.8重點專項,與國家合作在2023年實現5噸/日液氫示范。

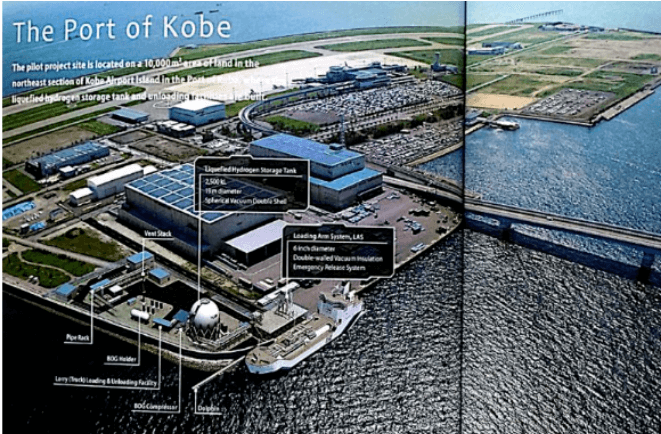

法國液化空氣集團選擇日本合作液氫,也是看中了日本政府能源轉型需求的緊迫性和日本大力發展氫能的決心。由于日本國土面積較小,各種資源匱乏,特別是福島核電事故后,日本面臨著巨大的能源危機,發展氫能,特別是液氫,是日本確定的能源政策。澳大利亞通過LNG船將當地的液氫運輸到日本。法國液化空氣集團率先選擇日本,看到了日本液氫市場的巨大機遇。

如何解決液氫應用問題

德法氫能龍頭企業雖然選擇了不同國家的合作伙伴,但能否解決液氫應用問題?

或許這些問題不是一朝一夕就能解決的,目前國內外液氫應用還處于小規模試驗階段,一些關鍵技術的成本并沒有降到最低,液氫使用的行業也沒有明顯增加,雖然大家都希望液氫在交通領域能夠規模化應用,但現實就像滬東中華造船總經理陳軍所說:“目前,液化氫還處于科研和小批量試驗階段,但大規模實船應用還為時過早。”

但很明顯,這種跨國合作對液氫產業的發展是非常有利的,通過合作,這些公司可以在技術、資金和市場集中度上形成協同效應,這就是液氫的技術進步。

中科富海董事長朱誠表示:“隨著氫燃料電池產業的快速發展和相關標準的推進,液氫已達到應用臨界點,氫能產業的發展將有較大規模德提升,液氫將是實現氫能產業規模化發展的重要解決方案。”