寫稿

投稿

寫稿

投稿

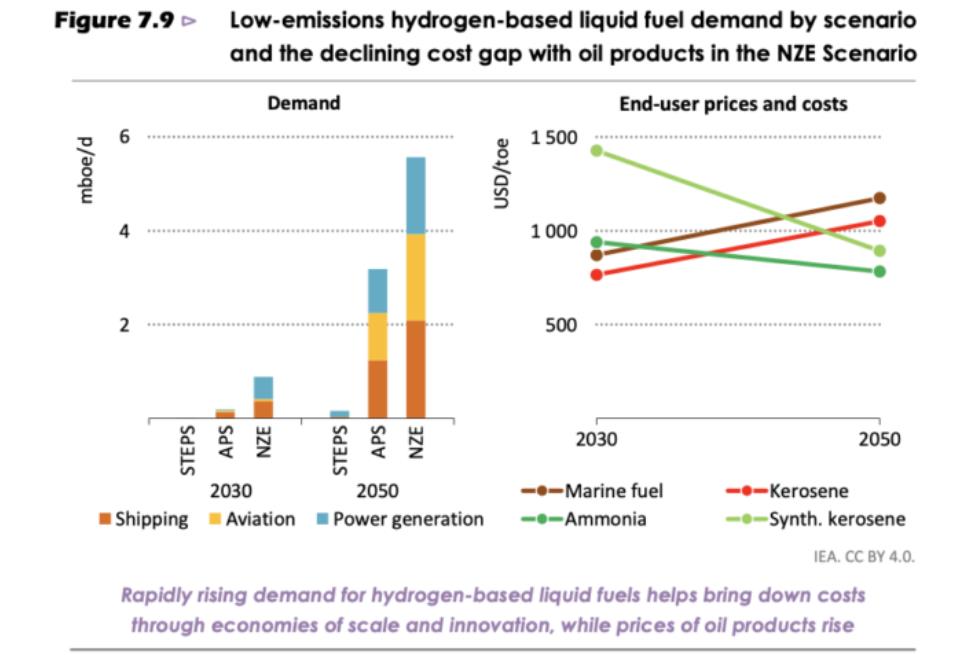

根據IEA《2022年世界能源展望》報告,未來低排放氫基液體燃料的使用將取決于如何降低生產成本。

報告指出,更便宜的可再生能源和碳捕獲、利用和儲存(CCUS)將帶來巨大的變化,但還需要專門的項目來改進低排放氫和氨生產技術,并減少整個價值鏈的效率損失。

報告指出,最近取得了一些進展。日本最大的發電公司JERA于2022年發布了一份招標書,要求從2027年起,在一個大型發電廠機組中,使用高達50萬噸的低排放氨(每天約5000桶油當量[kboe/d])來替代20%的煤炭。

馬士基已委托19艘以甲醇為燃料的集裝箱船,并正在研究如何確保他們使用的甲醇是由可持續的生物質生產的。在德國,一座每年350噸的合成煤油工廠于2022年在現有的合成甲烷工廠旁邊開業,該工廠是沼氣升級的CO2來源。

考慮到二氧化碳的成本,在新西蘭情景中,生產低排放氫基燃料的成本在許多地區低于2030年代的海運燃料價格,也低于2040年代的航空燃料價格。

2050年,低排放氫基液體燃料的消耗量接近600萬桶/日,大致平均分布在航空、發電和航運領域。這取決于1.2 TW可再生能源發電量(相當于當今全球太陽能和風能裝機容量的70%)以及每年0.5 Gt二氧化碳的CCUS發電量生產1.2億噸低排放氫氣。

烏克蘭沖突給氫能帶來“巨大推動力”

國際能源署在522頁的報告中表示,俄烏戰爭極大地推動了全球低排放氫行業的發展。

到2021,該行業已經將其膨脹的項目管道更多地轉化為投資決策,以氫為重點的公司籌集的資金比以往任何時候都多。

去年,歐盟委員會提議,到2030年,歐盟工業和運輸部門每年應使用約1100萬噸由可再生電力電解水制成的氫氣。5月,該公司提議在所有終端使用和轉型行業將這一數字翻一番,達到2000萬噸。

“鑒于歐盟成員國現在的目標是通過增加低排放氫的使用來減少天然氣和石油需求,以及英國和其他地方更高的正式目標,世界各地的主要項目似乎很可能在近期內開始建設,”該報告指出。

世界上最大的兩臺電解槽于2022年開始運行。在中國,一臺供應甲醇和化工廠的自備電解槽的容量擴大了五倍,達到150兆瓦,而在西班牙,一臺太陽能20兆瓦電解槽在現有的化肥廠投入運行。

兩個大型電解槽項目獲得了最終投資決定。第一個是260兆瓦的電解槽,計劃從2023年開始為中國的一家煉油廠供電。第二個是荷蘭的一家200兆瓦的風力發電廠,計劃于2025年開工,并與一家氫需求量高的現有煉油廠相連。

總的來說,2021開始運營或在建的氫電解槽項目的資本支出約為15億美元,是2020年的三倍多,國際能源機構跟蹤的33家“純業務”氫公司的資本增加了約200億美元。

IEA預測,在宣布的承諾方案(APS)中,2030年全球低排放氫氣產量將達到每年3000萬噸,包括工業和煉油廠現場生產的氫氣以及用于生產氫基液體燃料的氫氣。