寫稿

投稿

寫稿

投稿

市委十三屆十次全會提出,實施經濟高質量發展戰略,著力構建現代產業新體系。全會結合武漢實際,提出打造九大支柱產業、六大戰略性新興產業、五大未來產業的“965”產業集群發展思路。

氫能產業,被列為武漢六大戰略性新興產業之一。今年9月,市政府下發《武漢市氫能產業突破發展行動方案》,力爭通過3年時間打造國內氫能產業創新研發、生產制造、示范應用引領區,為把武漢建設成為世界一流的氫能產業基地打下堅實基礎。

多位專家、企業家向記者表示,武漢突破性發展氫能產業,要立足于全產業鏈布局,進一步固根基、揚優勢、補短板、強弱項,讓氫能產業成為武漢構建現代產業體系的有力抓手之一。

產業優勢明顯,武漢打造“氫能之都”正當時

氫能,來源豐富、綠色環保、能量密度大、轉化效率高和適用范圍廣,被視為“21世紀最具有發展前景的二次能源”。

繼2018年出臺《氫能產業發展規劃方案》之后,今年9月發布《武漢市氫能產業突破發展行動方案》。

市委十三屆十中全會又把氫能產業提升到事關城市未來發展的戰略高度,作為六大新興戰略產業之一,列為重點發展的十大高端產業。

“武漢發展氫能產業,打造‘氫能之都’正當其時。”兩年前的一場武漢氫能產業發展研討會上,清華大學教授、國際氫能協會副會長毛宗強就表達了這個觀點:武漢氫能研究起步早、科研實力強、產業基礎良好,湖北和武漢市各級政府重視、政策給力,武漢發展氫能產業正當時。

他認為,科研實力上,武漢是國內最早的氫能產業研究地之一,集聚有華中科技大學、武漢理工大學、中國地質大學和東風公司等氫能產、學、研機構。產業優勢上,武漢是全國汽車產業最重要的集聚地之一,已形成以武漢經開區為核心的氫能產業基地。

3年打造國內氫能示范應用引領區,《武漢市氫能產業突破發展行動方案》列出路線圖、時間表。

建設氫能源鏈。培育5—10家制氫(氫源)、氫儲運重點企業,建成15座以上加氫站,打造沿三環線、四環線加氫走廊。

強化氫能技術鏈。強化氫能產業基礎研發,突破燃料電池膜電極、燃料電池電堆等關鍵環節,在氫能產業領域形成國內領先的關鍵核心技術,集聚一批國家、省、市級氫能與燃料電池研發和檢測、認證機構。

打造國內領先的氫能產業鏈。以交通領域應用為引領,按照“十、百、千”輛的節奏,燃料電池汽車示范運營規模不低于3000輛,培育和引進50家以上整車生產、船舶制造等氫能行業領軍企業。

在產業布局上,“以青山、武漢經開區為重點,建設氫能產業和燃料電池汽車產業集群”,青山區布局氫源產業集群,武漢經開區布局燃料電池汽車產業集群。

同時,武漢拿出真金白銀為氫能源技術的產業化提供支持。以龍頭企業作為核心發起人,聯合金融、風投和產業資本,分期設立總規模為200億元的氫能產業發展基金。

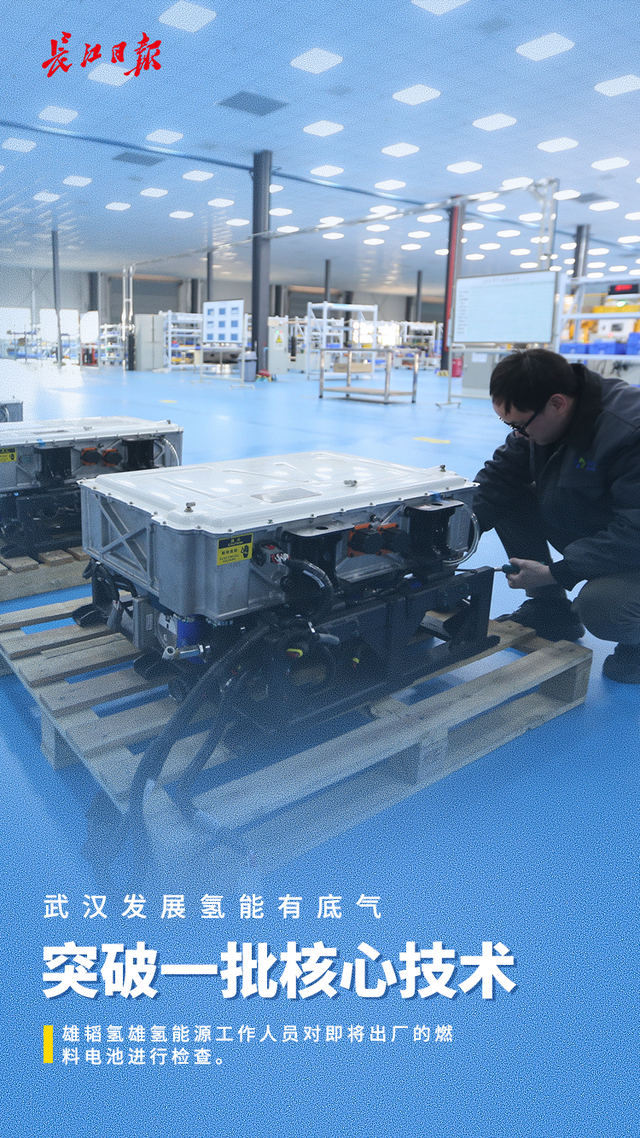

突破一批核心技術,武漢發展氫能有底氣

武漢作為國內最早布局氫能產業的城市之一,集聚有華中科技大學、武漢理工大學、中國地質大學和東風公司等氫能產、學、研機構,以及近年來落戶武漢的雄韜氫能、眾宇動力等企業,在氫能產業鏈條上的各個環節,突破并掌握了一批核心技術。

從2018年開始,東風技術中心牽頭承擔國家重點研發專項《全功率燃料電池乘用車動力系統平臺及整車開發》項目,集合了15家企業、高校和機構,對氫燃料電池及整車開發展開科研攻關,今年4月攻克燃料電堆在-20℃環境溫度下的無輔助熱源快速冷啟動的技術難題,現正攻關-30℃無輔助熱源快速冷啟動技術,同時加快掌控氫燃料動力系統的電芯資源和電控等關鍵核心技術。

與此同時,在第一代氫燃料電池汽車的基礎上,東風公司還研發出國內首款高效率、高安全性全功率燃料電池乘用車。東風汽車公司前瞻技術研究院氫動力專業負責人謝奇光介紹,東風公司將燃料電池汽車作為未來戰略方向之一,建有國內領先水平的實驗室,建成國內首條全自動無人堆疊的電堆與系統工藝驗證線,解決了電堆批量化生產工藝。

海歸博士李驍創辦的武漢眾宇動力系統科技有限公司,在氫能源動力系統形成和積累了一系列具有自主知識產權的核心技術和產品,掌握燃料電池動力系統、電堆及核心零部件技術,成為國內少數掌握氫能產業鏈關鍵環節核心技術的企業之一。

“1平方米質子交換膜重20多克,與同等重量的黃金等價。以前,中國所需99%以上依賴進口。”武漢綠動氫能能源技術有限公司副總經理劉昊介紹,質子交換膜作為生產膜電極的關鍵材料,國電投氫能公司已掌握自主核心技術,性能與國外產品相當。

膜電極是氫燃料電池汽車的關鍵核心零部件,武漢理工氫電掌握這一領域的核心技術,產量位居全球前列,并銷往全球多個國家;武漢氫陽能源有限公司研發出常溫常壓液體有機儲氫技術,儲氫量是目前國內普遍使用的350個大氣壓高壓儲氫量的近3倍。

打造氫能“三鏈”,武漢產業集群態勢初顯

武漢經開區是發展氫能產業的重要一極。正在召開的武漢經開區(漢南區)兩會提出,至2025年,打造氫能千億元產業集群。

在武漢經開區先進制造產業園,有一張招商地圖格外引人注目,上面標注了全區氫能產業布局,涵蓋從質子交換膜、膜電極、氫燃料電池電堆到氫能整車生產制造的全產業鏈,氫能產業集群態勢初顯。“這些企業大多掌握了關鍵核心技術,擁有自主知識產權,且具備批量化生產能力。”武漢經開區先進制造產業區負責人表示。

12月21日,記者在武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司看到,一臺130千瓦的氫能發動機即將裝入重型卡車,上路進行實地測試。這是該公司研發生產的目前國內最大功率氫燃料電池發動機,將填補大功率氫燃料電池領域的空白。

2019年3月起,由武漢雄韜氫雄研發的26輛氫能源公交車先后在武漢經開區5條公交線路上投入運營,這是武漢最大規模氫能源公交車示范運營。

武漢雄韜氫雄運營總監詹全軍介紹,去年,由雄韜股份參與投資的全省首座固定式加氫站已在漢投入運營,投資50億元在武漢經開區建設氫能產業園,可年產膜電極100萬片、電堆10萬套、燃料電池發動機10萬套,可裝配10萬臺氫能汽車整車,可實現年產值143億元。

武漢打造氫能產業鏈,東風公司是重要一環。

12月8日,工信部發布第339批新車申報目錄,東風公司研發的氫燃料電池汽車氫舟e·H2在列。

“其最大特點就是采用全功率氫燃料電池動力匹配方案。”東風汽車前瞻技術研究院氫動力專業負責人謝奇光介紹,在這款車型前艙蓋下,原來應該安裝傳統燃油發動機的位置,被一臺樣式新穎的氫燃料電池發動機所取代。

這臺新車采用氫氣作為能源,能量轉換效率可高達60%,接近普通燃油車的兩倍。“這款車最大的特點是全功率,目前是國內首款,產能5000輛/年,明年有望在武漢批量生產,將采用訂單化生產。”

“我們將投資8000萬元,在漢新建研發生產基地。”武漢眾宇動力創始人李驍介紹,眾宇動力已正式進入產業化建設階段,計劃兩到三年,以車用和摩托車用燃料電池電堆和動力系統為主導產品,實現年產萬套電堆及動力系統能力。

膜電極被稱為氫能源電池汽車的“心臟”,作為全國最大膜電極生產企業,武漢理工氫電科技有限公司占全國市場份額的一半,產品不僅供應國內市場,還出口到美國等十幾個國家和地區。“近幾年國內氫能產業發展十分迅猛,公司產值從2017年銷售幾百萬元,到2019年已經增長到一個億,未來不排除會像動力電池一樣出現爆發式增長。”武漢理工氫電科技有限公司總經理田明星說。

武漢突破性發展氫能產業,能源領域國家隊——國家電投入場。

今年5月,武漢“云招商”央企專場,國家電投現場簽約項目總投資過100億元。7月,國家電投旗下的氫能科技發展有限公司,設立武漢綠動氫能能源技術有限公司(以下簡稱“武漢綠動公司”),打造華中氫能產業基地,產品包括燃料電池核心部件質子交換膜、燃料電池電堆以及系統。

目前,國家電投華中氫能產業基地建設正在積極推進,計劃明年底完成燃料電池質子交換膜中試線并啟動量產。到2024年前,將形成年產10萬平方米質子交換膜、1萬套燃料電池電堆和5000套電池動力系統的產能。“國產化的氫能核心關鍵技術和產品,將在武漢基地不斷發展、衍生和壯大。”武漢綠動公司副總經理劉昊說。

“武漢有較為完善的政策環境,聚集了一批國內氫能產業的頂尖企業,掌握關鍵自主核心技術,構建了完整產業鏈,完全有希望成為武漢下一個千億產業,打造‘氫能之都’。”專家表示,武漢著眼于全產業鏈布局、打造千億氫能產業集群,要充分發揮科技創新優勢,以龍頭企業為主體,整合各方優勢資源,開展產、學、研合作,讓氫能科研成果迅速產業化走入市場。

氫能“三鏈”

能源鏈

培育5—10家制氫(氫源)、氫儲運重點企業,建成15座以上加氫站,打造沿三環線、四環線加氫走廊。

武漢理工氫電掌握膜電極這一領域的核心技術,產量位居全球前列,并銷往全球多個國家,武漢氫陽能源有限公司研發出常溫常壓液體有機儲氫技術,儲氫量是目前國內普遍使用的350個大氣壓高壓儲氫量的近3倍。

技術鏈

突破燃料電池膜電極、燃料電池電堆等關鍵環節,在氫能產業領域形成國內領先的關鍵核心技術,集聚一批國家、省、市級氫能與燃料電池研發和檢測、認證機構。

武漢作為國內最早布局氫能產業的城市之一,集聚有華中科技大學、武漢理工大學、中國地質大學和東風公司等氫能產、學、研機構。

產業鏈

以交通領域應用為引領,按照“十、百、千”輛的節奏,燃料電池汽車示范運營規模不低于3000輛,培育和引進50家以上整車生產、船舶制造等氫能行業領軍企業。

青山區布局氫源產業集群,武漢經開區布局燃料電池汽車產業集群。武漢打造氫能產業鏈,東風公司是重要一環。

縱深>>>

面向“十四五”,我們要以“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的擔當,科學把握新發展階段,深入貫徹新發展理念,積極融入新發展格局,重點實施“八大戰略”。

武漢“八大戰略”之

經濟高質量發展戰略

實施經濟高質量發展戰略,著力構建現代產業新體系

加快動能轉換,推進產業基礎高級化、產業鏈現代化,著力構建以戰略性新興產業為引領、先進制造業為支撐、現代服務業為主體的現代產業體系

1增強支柱產業支撐力

實施支柱產業壯大工程,加快發展服務經濟、頭部經濟、樞紐經濟、信創經濟和流量經濟,做大做強“光芯屏端網”新一代信息技術、汽車制造和服務、大健康和生物技術、高端裝備制造、智能建造、商貿物流、現代金融、綠色環保、文化旅游等支柱產業

加快傳統產業轉型升級,全面推進新一輪技改,促進鋼鐵、石化等傳統支柱產業向高端化、智能化、綠色化發展

2增強戰略性新興產業引領力

實施戰略性新興產業倍增計劃,大力發展網絡安全、航空航天、空天信息、人工智能、數字創意、氫能等新興產業,超前布局未來產業,培育新技術、新產品、新業態、新模式

3增強現代服務業帶動力

提升研發設計、檢驗檢測、商務會展、航運交易、法律服務等知識密集型服務業能級,打造中國服務名城

4把突破性發展數字經濟擺在更加重要的戰略位置

加快推進產業數字化、數字產業化,積極創建國家數字經濟創新發展試驗區;全面推進城市數字化轉型,打造數字武漢

長江日報采寫:記者李金友 海報:整理丨譚芳 設計丨王語哲 攝影丨楊濤 史偉 編輯:曹欣怡 校對:蔡揚