寫稿

投稿

寫稿

投稿

最近,詹教授的研究小組東平和譚元植教授和詹東平教授來自廈門大學實驗證明石墨烯可以達到理論儲氫容量與氫原子1:1的比例和7.7%的重量比通過空間有限的電化學系統的設計。

高密度儲存、安全運輸和可逆釋放是氫能應用的關鍵科學問題,而原子儲氫是解決這一問題的重要研究方向。理論計算預測,如果石墨烯的每個碳原子都提供一個氫吸附位點,即氫原子與氫原子之比為1:1時,其儲氫率為7.7% wt%。目前常用的方法是利用石墨烯負載的催化劑,在低溫、高壓和熱力學條件下,將催化劑表面的氫解離為氫原子。氫原子溢出到石墨烯上,通過表面擴散和化學吸附的方式儲存在石墨烯上。但低溫下氫的解離率較低,高溫下氫的解離率較高。目前的原子氫存儲容量僅為4.5%,能源部的研究目標是到2025年實現5.5wt %的存儲容量。

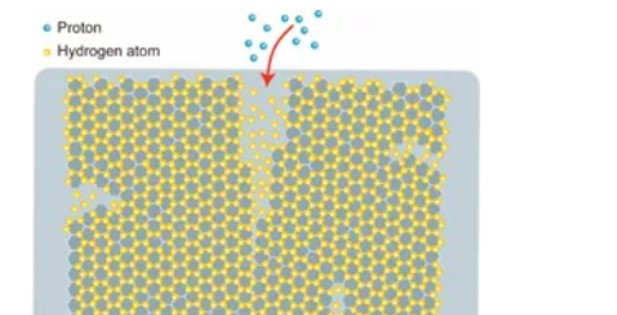

詹東平教授課題組采用化學氣相沉積法在鉑箔上沉積單層石墨烯。將內置參考電極、對電極和電解質溶液的微管固定在單層石墨烯/鉑箔工作電極上,構建空間有限的電化學系統。采用質子而非氫作為氫源,在室溫和常壓條件下,循環伏安法和電位步進法在石墨烯單分子膜上的吸附氫容量可達7.3%。考慮到單層石墨烯結構缺陷少,實驗驗證了氫原子比為1:1時石墨烯的理論儲氫容量。

石墨烯儲氫原理圖

機理研究表明,石墨烯的電化學儲氫機理涉及“電催化還原-溢流-表面擴散-化學吸附”的表面電化學過程。工作電極上未被單層膜覆蓋的鉑位點是電催化劑,吸附的氫原子溢出到石墨烯表面,并通過表面擴散和化學吸附儲存在單層膜上。石墨烯單分子層是惰性的,不能將質子還原為吸附氫原子,但可以為氫原子提供吸附位置。此外,表面電化學過程是可逆的。陽極極化過程中,存儲在單層石墨烯上的吸附氫原子擴散并溢出表面,導致鉑位法拉第解吸,釋放氫氣。

使用電化學方法進行原子氫存儲的主要優點是,氫源不一定是氫,而是質子或水。這種儲氫方法不需要高壓或低溫,可以在室溫和常壓下進行。與儲氫合金一樣,儲氫石墨烯本身是一種儲能材料,可作為二次電池、氧氣或空氣電池和新型燃料電池的負極,在化學電源領域具有廣闊的應用前景。由于儲存在石墨烯上的氫原子加熱后也很容易釋放,這一發現對氫能量的儲存和應用具有重要意義。

相關推薦: