寫稿

投稿

寫稿

投稿

一、氫能是國家戰略性能源

氫能是中國謀劃布局的未來六大產業之一。根據最近頒布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》(以下簡稱“《綱要》”),《綱要》明確提出,中國將在類腦智能、量子信息、基因技術、未來網絡、深海空天開發、氫能與儲能等前沿科技和產業變革領域,謀劃布局一批未來產業。

氫能是國家戰略性能源。氫能源來源廣泛;氫不僅可以通過煤炭、石油、天然氣等化石能源重整,還可以來自焦化、氯堿、鋼鐵、冶金等工業副產氣,也可以利用電解水制取。氫能源清潔低碳;氫的產物只有水,沒有傳統能源利用所產生的污染物及碳排放。氫能源靈活高效;氫熱值高,是同質量焦炭、汽油等化石燃料熱值的 3-4倍;氫能可以與電力系統互補協同,是不同能源轉化的橋梁。氫能源應用廣泛;氫可廣泛應用于能源、交通運輸、工業、建筑等領域,可以通過燃料電池技術應用于交通領域,也可應用于分布式發電,為家庭住宅、商業建筑等供電供暖。

氫能符合中國節能減排的戰略方向。人類能源使用是一個逐漸減碳過程,從木材、煤炭、石油、天然氣到氫,含碳量越來越少。長期以來中國能源短缺,對外依存度高;從能源結構來看,化石能源在能源生產與消費中所占比例過高;相比化石能源,氫能源高效環保,可緩解中國能源緊張以及化石燃料燃燒副產品導致的環境污染問題。2015 年11月,習主席代表中國向國際社會做出了承諾,中國將在 2030 年左右二氧化碳排放達峰并力爭盡早達峰。在2030年左右中國二氧化碳排放量比2005年下降60-65%,非化石能源占一次能源消費比重達到20%左右。氫能依托自身低碳清潔的特點有望成為中國實現碳減排戰略的重要抓手。

二、灰氫不可取,藍氫可以用,廢氫可回收,綠氫是方向

在2019年9月22日濟南舉行的“2019氫能產業發展創新峰會”上,工業和信息化部原部長李毅中指出:“在當下的技術條件下,雖然化學能源制氫技術是成熟的,但是路徑并不可取,不能本末倒置,二氧化碳不能大量排放,要盡快攻關;灰氫不可取,藍氫可以用,廢氫可回收,綠氫是方向。”

目前的制氫方法主要有化石原料制氫、工業尾氣制氫和電解水制氫和其他新型制氫方法。常規的制氫技術以傳統化石能源制氫為主。按照制氫途徑的清潔度(碳排放量),可將再生能源電解水得到的氫氣稱為綠氫,生產過程做到零碳排放;以化石能源為原料,通過蒸汽甲烷重整或自熱重整等方法制造的氫氣稱為灰氫;在甲烷蒸汽重整與自熱重整制氫過程中增加碳捕捉和貯存環節(CCS),這樣制出的氫氣被稱為藍氫。藍氫碳排放量較低,但無法消除所有碳排。

在制氫路線上,中國將會從化石能源制氫逐步過渡至可再生能源制氫。在現有的制氫技術中,化石能源制氫技術是成熟的,但會產生新的污染,路徑并不可取。使甲醇等化工原料制氫受上游產品約束,產量和價格浮動較大,難以形成穩定有效的氫能供給,而且污染也較重。對于副產氫,企業幾乎做到了能收盡收、能用盡用,即使有少量不能回收的,也混入燃料氣,作為燃料使用;使用工業尾氣制氫同樣存在原料少,來源不穩定的問題。水制氫目前成本太高,與其它方式相比暫時不具備競爭優勢。但水制氫原料來源穩定,水制氫無污染;通過水電解方式獲得的氫氣純度較高,可達99.9%以上;考慮到目前中國每年有大量不能上網的風能和光伏等可再生能源,如果將這些可再生能源作為電力來制取氫能,可以極大地降低制氫用電成本,同時可有效解決可再生資源消納問題。

從經濟性及技術進步角度來看,短期優先選用工業副產氫,中期采用化石能源制氫結合碳捕捉技術,長期將采用可再生能源電解水制氫。

三、供給結構預測:綠氫將成為供氫主體

中國是世界第一產氫大國,2020年全國氫氣產量突破2000萬噸。中國發展氫能產業基礎較好,在合成氨、合成甲醇、煉焦、煉油、氯堿等傳統石化行業中具有較為成熟的經驗。但中國在氫能利用方面,主要是把它作為工業原料而不是能源來利用。

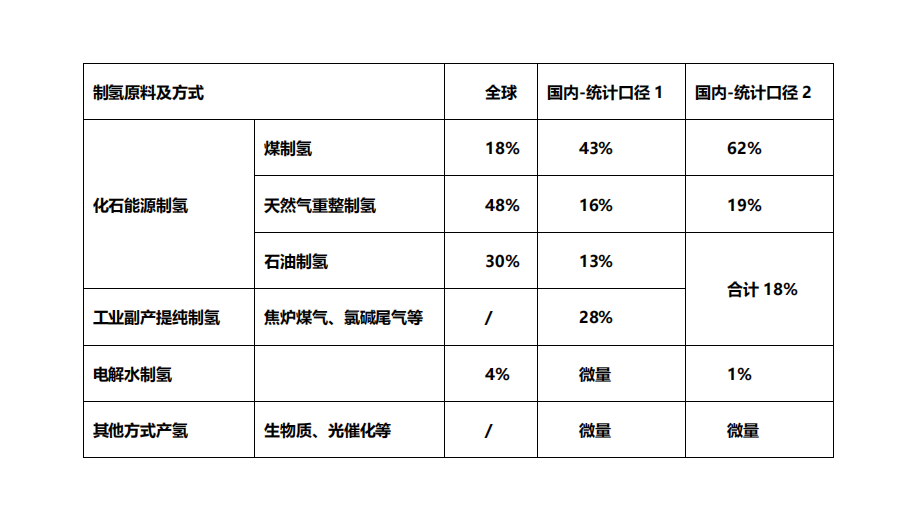

全球與中國的氫氣生產結構現狀

注:

1. 全球數據來自于Hydrogen From Renewable Power 2017;

2. 國內-統計口徑1數據來自于清華大學;

3. 國內-統計口徑2數據來自于中國標準化研究院,全國氫能標準化技術委員會,《中國氫能產業基礎設施發展藍皮書(2018)》

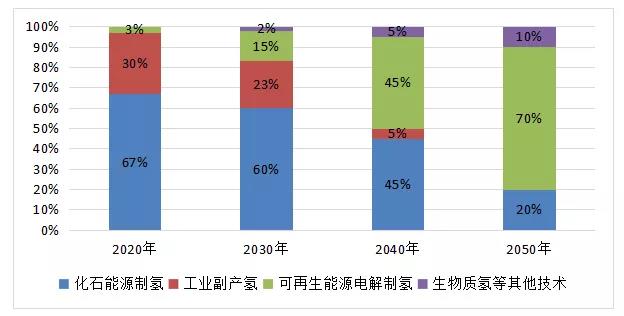

目前,國內氫能產業尚處于市場導入階段,根據《中國氫能源及燃料電池產業白皮書》預測,在中國氫能市場發展初期(2020-2025年),氫氣年均需求約2200萬噸,作為燃料增量有限,工業副產制氫因成本較低,具接近消費市場,將成為有效供氫主體;在氫能市場發展中期(2030年左右),氫氣年均需求約為3500萬噸,煤制氫配合CCS技術,可再生能源電解水制氫將成為有效供氫主體;在氫能市場發展遠期(2050年左右),氫氣年均需求約為6000萬噸,中國能源結構從傳統化石能源為主轉向以可再生能源為主的多元格局。

中國氫氣供給結構預測

資料來源:中國氫能聯盟